早上8点,陈宇像往常一样醒来,发现自己被公司凌晨“清退”了:企业邮箱无法登录,所有系统权限被关闭,联系不上任何同事,只有一封同步到私人邮箱的裁员邮件。他在亚马逊广告部门工作了近两年,最终只能通过领英私信他的部门领导,结果得知对方“也被裁了”。

这是亚马逊自2022年末以来规模最大的一次裁员行动。据亚马逊发送给员工的邮件,10月28日,亚马逊裁退了1.4万人。波及范围有中国、美国、加拿大、西班牙等全球各地。

在裁员的同一周,亚马逊发布三季度财报,AWS云服务创下自2022年以来最快增速。财报显示,云服务是支撑整个利润体系的核心板块,三季度营收增速20.2%,达到330亿美元。当日公司开盘股价上涨11%,市值增长近3000亿美元。

通知裁员消息后至今,亚马逊市值上涨约4000亿美元,最新市值2.66万亿美元。

利好和阴影同时交织在这家老牌科技巨头身上。公司业绩大涨,投资者普遍把裁员解读为“降本提效信号”,股价受到情绪提振。但在公司内部,多位员工表示工作氛围变得沉默,有的工作量翻了两倍,有的在改简历准备跳槽,刚入职的新人更是怕“等不到新年就要离开”。

据当地媒体报道,亚马逊的下一波大规模裁员预计将在明年1月开始。此前,有媒体报道称亚马逊将裁减多达3万个岗位的消息,预计将逐步完成。自2022年以来,亚马逊一直在缩减公司员工规模,迄今已裁员超过2.7万人。

这类情况并非只在亚马逊上演。过去两年,微软、谷歌、Meta等美国科技巨头做出相似的选择:一边裁撤数以万计的岗位,一边扩大在AI基础设施与模型训练上的投资。

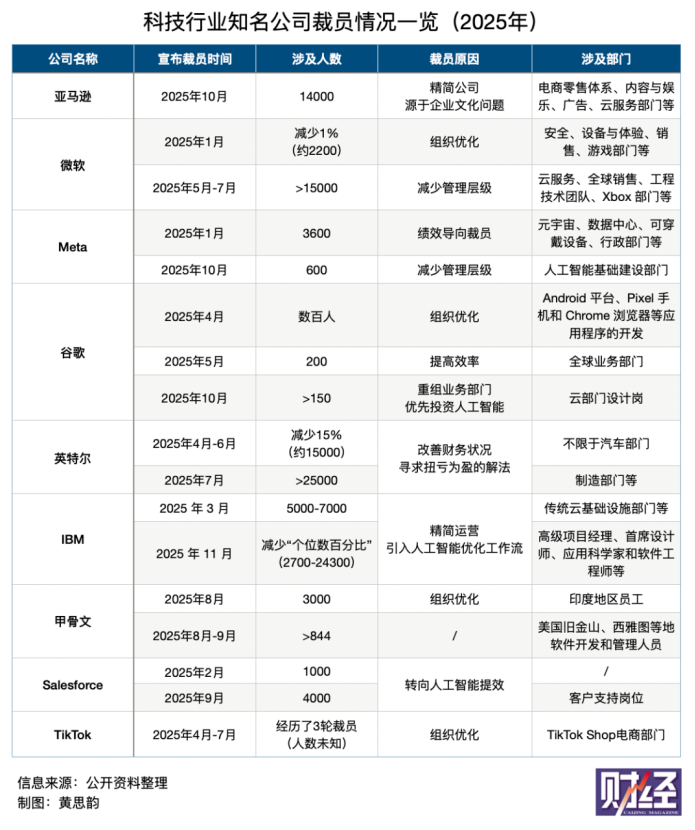

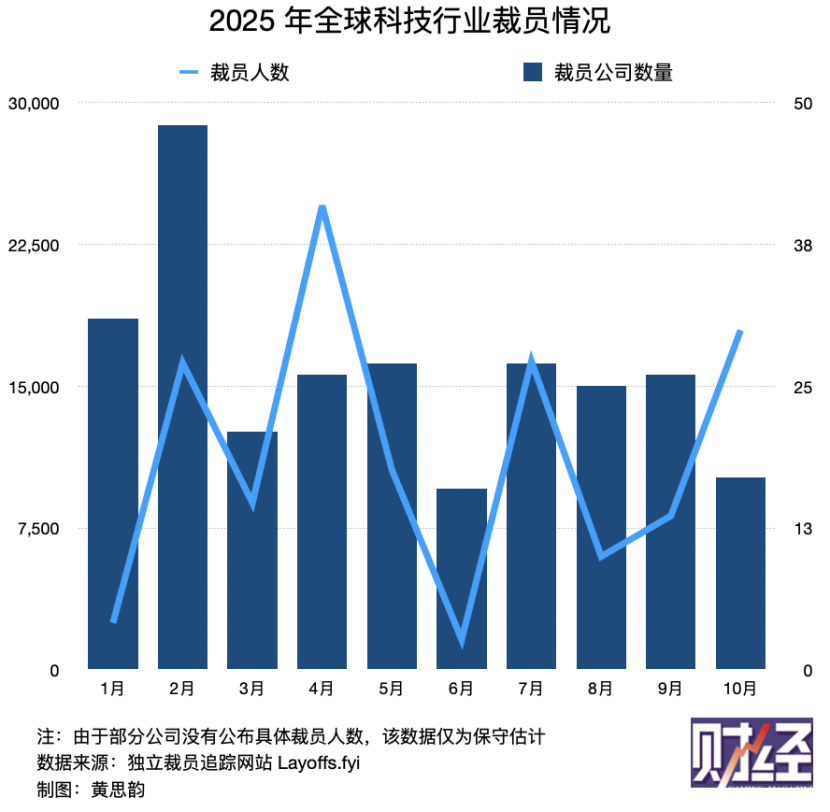

《财经》梳理近一年美国科技公司的裁员信息发现,在头部海外科技企业已公布的裁员信息中,今年累计涉及的员工总数已超过9万人,中国、北美、欧洲、印度等全球主要市场均有涉及。裁员理由包括人工智能的整合、消费需求的放缓、业务重组与资本投资,以及更广泛的成本削减措施。

科技行业正在进入一个新的拐点——机器的学习曲线越来越快,而人的岗位在重新被定义。对于很多从业者来说,裁员并不意外,但真正落到自己身上却猝不及防,他们被抛向更残酷的就业市场,重新思考职场的位置。

裁员风暴

陈宇完全没做好被裁的准备。最近一段时间,他所在的团队在筹备11月美国最大的购物节,压力倍增。裁员前一天,他还在琢磨手头的代码工作。看到公司即将裁员的新闻时,也没有太在意,心想“团队在广告部很能赚钱”,直到他收到解雇邮件。

陈宇想不通。在接到解雇通知当天,高层领导通过线上会议走完了例行公事,主要内容是通知后续安排,持续十多分钟结束。领导表示裁员“不是随机的”,内部有一套“准则”,但拒绝透露具体内容。

美国职场平台Zety调查发现,“冷通知”已经成为行业解雇常态——被裁员工多达57%是通过电子邮件或电话得知消息,仅有30%是面对面通知。当日,不用上班的陈宇留在家里,他形容自己整个人处于“懵”的状态,没怎么吃饭,被头痛一直折磨到半夜。

亚马逊是陈宇毕业后入职的第一家公司,他担任软件开发工程师,做了两年多。他所在的团队里,被裁的有两个,一个是任期最短的陈宇,一个是空降半年的新领导。

《财经》了解到,亚马逊此次裁员波及范围广泛,涉及电商零售体系(包括定价、支付、商品目录等运营线)、智能设备与语音助手(Devices & Alexa)、内容与娱乐业务(Prime Video & Amazon Games)、广告业务线,以及核心的云服务AWS多个团队。受影响的地区包括中国、美国、加拿大、西班牙等。

一份亚马逊提交给美国华盛顿州政府的裁员文件显示,亚马逊在华盛顿州裁员2303名企业员工,技术研发类岗位(软件开发、数据工程等)是重灾区,人数约600人,其中软件开发工程师(SDE)一、二级岗位合计裁员343人,占华盛顿州裁员总数约15%。另一大受影响的领域是人力资源与招聘岗,约200人。

高级别的职位也在被裁减之列。据已有报道,亚马逊零售部门的中层管理人员受裁员影响最大,被裁撤的职位中,超过78%的职位由L5至L7级别的经理担任。

亚马逊发给员工的邮件里表示,被裁员的员工将获得90天的过渡期,可以选择在公司内部寻找新职位,或者拿着包括遣散费等过渡性支持离开。

但内部转岗竞争激烈。适合陈宇的本地岗位有9个,每一个岗位平均都有三十多人在排队申请转岗。为了提高成功率,陈宇倾向于回避同时对外招聘的岗位,因为“那样竞争压力会更大”。

外部就业市场同样艰难。职业咨询公司Challenger, Gray & Christmas的最新数据显示,今年10月,美国裁员人数153074人,较9月激增183%,较去年同期增长175%,创下22年以来历史新高。

对于在海外工作的中国员工来说,形势更加严峻。失去工作后,陈宇担心签证问题。从最后一次领取离职金算起,他面临60天倒计时,如果没有找到下一份工作,美国工作签证将自动失效。

幸存员工也被影响

今年刚毕业的于瑜“幸运”躲过了这次裁员。

他花了半年,投了七八百份简历才成功“上岸”找到工作,没想到在亚马逊待了三四个月,就迎来了裁员潮。

裁员消息传出的那天晚上,于瑜无法入睡。他形容这种焦虑无法控制,辗转Reddit、小红书等各大社交平台,刷资讯,试图拼凑出裁员的逻辑,发现校招生也有被裁的先例,直到第二天成功登录进公司系统,才“放心一点”。

“幸存”的员工们感受到了裁员带来的另一重影响——公司里气氛变得压抑。于瑜回忆,亚马逊西雅图办公室平日里氛围活跃,同事间经常聊天,有不少员工会带宠物上班。但在裁员前一天,这种活跃突然消失了。于瑜感到不对劲,正常小组的同事会待到五点左右下班,那天下午三点半,办公室里就空了,他所在的小组有十几人,最后只剩下他和另外一位同事。

裁员当天,这种“冷清”变得更直观。于瑜上班到中午,发现大约四分之一的工位是空的,办公室里异常安静,同事们不再说说笑笑,“有种萧条感”。于瑜不确定是否真的安全,每隔五分钟就要检查一次邮箱,怕收到裁员邮件,“虽然知道看也没用,但还是干一会儿就想确认一下。”

裁员成了悬在员工头上的剑。亚马逊上一次这么大规模的裁员还是在2022年底,约有2.7万个岗位,分批进行裁撤。如今,一些幸存员工称“暂时安全”,和被裁在家的陈宇一样,他们也在修改简历,看市场机会。

在零售部门担任数据分析师的林安,经历了三轮裁员震荡。她2022年入职亚马逊,目睹同届不少新人被裁,在首轮裁员潮幸存下来。然而,在2023年夏天,她还是接到了被裁通知,最终通过转组保住了工作,但她仍然“心有余悸”。

面对新一轮裁员,林安已经“心态放平”。裁员前一天,林安做足了准备,她提前总结好工作内容,以防被踢出系统,还研究了请假规定,计划将裁员的过渡期拉到最长。群里有同事提醒,赶紧先把电话费报销了。

她把裁员当作推动跳槽的契机,一边注重日常工作的“留痕”,详细记录项目内容和技能成长,一边持续更新简历、留意市场机会,参与企业面试。

于瑜也开始修改简历。面对科技行业普遍的裁员潮,他认为保持面试手感更为重要,“到被裁再准备就晚了。”

在持续的动荡中,员工对公司的信任正被侵蚀。林安提到,隔壁组陆续走了不少人,认识的同事因此经常超负荷干活,但这次同样被裁撤。

裁员的压力正在传导给留下的人。留下来的管理层需要监督更多的员工,没被裁的员工需要承担更重的工作量。陈宇离开的小组,这次承接了一个被裁小组的所有业务,人手变少的同时,工作量是之前的两倍。

研究公司Gartner的数据显示,在美国裁员潮中幸存的主管们,如今监督的员工数量几乎是十年前的三倍。2017年,每五名员工对应一名经理;到2023年,这一比例上升到每十五名员工对应一名经理,且似乎还在进一步提升。

“节俭”至上

美国科技行业大举裁员的根源之一,是它们不再高速增长。

亚马逊曾经历过猛烈的扩张期。2020年新冠疫情暴发,居家隔离带来的线上购物需求激增,推动亚马逊进行了前所未有的招聘,员工规模多次扩大。这一年,亚马逊净利润几乎翻了一倍,达到213亿美元,新增了50万个工作岗位,全球员工总数首次超过100万。

当时,在科技行业,风靡一时的热门话题之一,是疫情下的“企业同理心和领导力”。还有一些科技巨头利用危机抢夺新创公司人才,不乏苹果、谷歌,展开大规模招聘,搜寻软件工程师、数据科学家、产品设计师等。

但当世界进入后疫情时代的“平稳期”,裁员潮反而越演越烈。

2022年底,以Meta为代表的多家大型公司裁员上万人,硅谷和美国企业界掀起裁员潮,最终影响了超过25万人。包括Meta的董事长马克·扎克伯格在内的许多科技领袖都表示,此次裁员是过去两年过度招聘的结果。外加宏观经济形势严峻,这些公司出于对潜在经济衰退的担忧,优先考虑控制员工人数。

亚马逊是代表性案例之一。自2022年底以来,这家科技巨头已经陆续裁减超过2.7万名员工——2023年初宣布约1.8万人,同年3月追加约9000人;2024年1月在 Prime Video和MGM工作室部门削减数百人,4月深入到AWS云服务核心盈利部门,裁员数百人。

这股寒意延续至今。在此次亚马逊大规模裁员之外,美国企业环境也正在经历抵达历史最高峰值的裁员潮。

根据职业咨询公司Challenger, Gray & Christmas数据,今年上半年,美国雇主解雇了近74.5万人。从2009年至今,这一数值创同期历史第二高,仅低于 2020年上半年,新冠疫情几乎导致全球经济停摆的时期。

五年间,亚马逊自身也在发生巨变。2021年,创始人杰夫·贝佐斯卸任,安迪·贾西接棒首席执行官。上任后,贾西以更注重成本削减和审慎投资的姿态,打造了一个更符合华尔街“期待”的亚马逊。

贾西上任后,亚马逊处在疫情红利消退的下行周期。疫情带来的电商繁荣不再,亚马逊的零售主业增速开始放缓。与此同时,该公司面临着来自Shein、Temu等折扣零售平台的竞争,这些平台低价销售从中国直接发货的各种商品。

叠加通胀和加息带来的资本市场压力,亚马逊的股价在2022年全年下跌过半,市值一度蒸发超过1万亿美元,成为历史上首家遭遇如此规模市值缩水的公司。

来自华尔街的压力是即时且具体的。与创始人贝佐斯不同的是,贾西开始将与投资者的互动提升到新水平。从2023年2月开始,他开始出席财报电话会议,这一举动被外界视为更直接与投资者沟通的信号,因为贝佐斯在后期已基本放弃了这种做法。

“节俭”被贾西放在首位。这一理念首先体现在持续三年的裁员潮上,其理由也从最初的“修正疫情过度扩张”,逐步演变为“裁减管理层级、提升效率,并将资本更集中投入到AI基础设施”。

除了裁员,贾西还削减了大量实体零售商店,并砍掉了一些盈利能力较差或未经证实的项目,包括人行道上的移动机器人、远程医疗服务、健康和健身可穿戴设备以及虚拟旅游项目。

2024年9月,贾西提出亚马逊扁平化组织结构的计划,同时要求员工恢复每周五天在办公室工作。他为亚马逊多个主要部门设定了目标,即到2025年一季度末,将普通员工与管理人员的比例至少提高15%,以减少管理人员数量。

2025年6月,贾西在内部给员工的备忘录中写道,生成式人工智能正在改变公司的工作流程,预计在未来几年减少公司的员工总数,并鼓励员工“拥抱AI转型”。

裁员与扩张并存

在削减人力成本的同时,贾西正在将省下的,乃至更多的钱,投向以AI为核心的算力基础设施上。作为贝佐斯钦点的接班人,贾西出身亚马逊云服务AWS部门,并主导带领云服务成为亚马逊最盈利的业务部门。

数据分析机构GlobalData分析师尼尔·桑德斯(Neil Saunders)在一份声明中称,亚马逊这次2025年的大裁员,标志着一个“从人力资本转向技术基础设施的临界点”。

亚马逊是今年四大科技巨头(微软、亚马逊、谷歌、Meta)中资本支出最高的公司:其预计2025年的资本支出将高达1250亿美元,高于华尔街当前预期的1175亿美元,较2024年增长55%以上,2026年还将继续增加。

相比之下,谷歌、微软、Meta今年的资本支出都在1000亿美元以下。谷歌2025年资本支出预计在910亿至930亿美元之间,Meta预计为700亿至720亿美元,而微软为646亿美元。

这些钱正在用于采购更多的算力。2025年三季度云服务AWS营收增速20.2%,达到330亿美元。财报电话会议中,贾西表示:“AWS增长速度自2022年以来前所未见,我们将继续看到AI和核心基础设施的强劲需求,并着力加速扩容。”

贾西同时透露,截至三季度末,AWS未完成订单额增至约2000亿美元,10月份又有超越全季的新大单,增长势头强劲。

过去12个月,亚马逊新增约3.8吉瓦电力容量,是行业中增速最快的厂商之一,并计划在2027年实现总算力翻倍。

在AI竞赛中,亚马逊还有一个核心“盟友”,是其对标OpenAI的AI初创公司Anthropic(详见:《OpenAI、Anthropic台前斗法,微软、亚马逊幕后对垒》)。

亚马逊已累计承诺向Anthropic投资高达80亿美元。今年10月,亚马逊启动了代号为“雷尼尔计划”(Project Rainier)的工程,斥资110亿美元建设AI数据中心,专门用于训练和运行Anthropic的模型。亚马逊预计,到2025年底,Anthropic将使用其100万颗自研的Trainium2芯片,此举将带来数十亿美元的业务规模。

这场押注于AI基础设施的豪赌,也在重新定义“人”的角色。

亚马逊的老员工逐渐习惯了管理层在紧缩开支和快速扩张之间的动荡,由于裁员范围不限于中高层员工,他们不再笃信内部晋升,而是转向了随时准备跳槽的理性自保。新员工尚未开始积累经验,就已陷入了如何保住工作,以及不被AI取代的焦虑中。

经历了裁员冲击后,林安不再把全部热情投入到“升职、晋级”的职业发展路径上,她将目标转向那些更具成长性、有不同商业模式的AI初创公司。

于瑜是软件开发工程师,现在大部分代码工作都交给了AI去写,由此产生的危机感也更强。他考虑的职业转向有两类,要么是去和AI强相关的核心部门(如AWS),要么是不容易被AI取代、需要和人打交道的销售岗。

在他看来,工程师的高薪使其成为“降成本”的首选。“软件工程师未来不到10年可能就会被彻底取代了。”于瑜说。

(文中采访对象皆为化名)