中国新能源产业的迅猛发展正在重塑国内城市竞争格局,一批中西部城市凭借产业机遇脱颖而出。尽管这些城市被贴上相似的“新能源之城”标签,其发展路径与内在逻辑却大有不同。对企业而言,选择一座城市,本质上是在选择未来的成长轨迹。在成本优势逐渐消退、产业转移不可逆转的背景下,如何识别真正的价值洼地,已成为投资者与企业家必须面对的战略议题。

这一趋势在企业布局中尤为明显,今年8月,全球太阳能电池片出货量第三的英发睿能,便在赴港IPO 前夕将总部迁至宜宾高新区。而这并非孤例。近年来,以动力电池、光伏、储能为核心的新能源企业,正通过签约、设分支机构、迁总部等方式,密集涌入宜宾的产业生态圈。

背后逻辑既源于企业降本增效、顺应产业升级的主动调整,更得益于宜宾在招商引资与营商环境上的系统性布局。以“链主” 企业宁德时代子公司 “四川时代” 为核心,仅原材料方面,宜宾就已经集聚了配套项目120个,形成了完备的动力电池全产业生态,总投资超2200亿元,跻身“中国动力电池之都”。

2025世界动力电池大会开幕

11 月 12 日,以“新视野·新生态·新机遇”为主题的2025世界动力电池大会在宜宾开幕。这也是宜宾自2022年起连续第四年举办该会议,旨在推动动力电池产业国际交流与全链式集群发展。

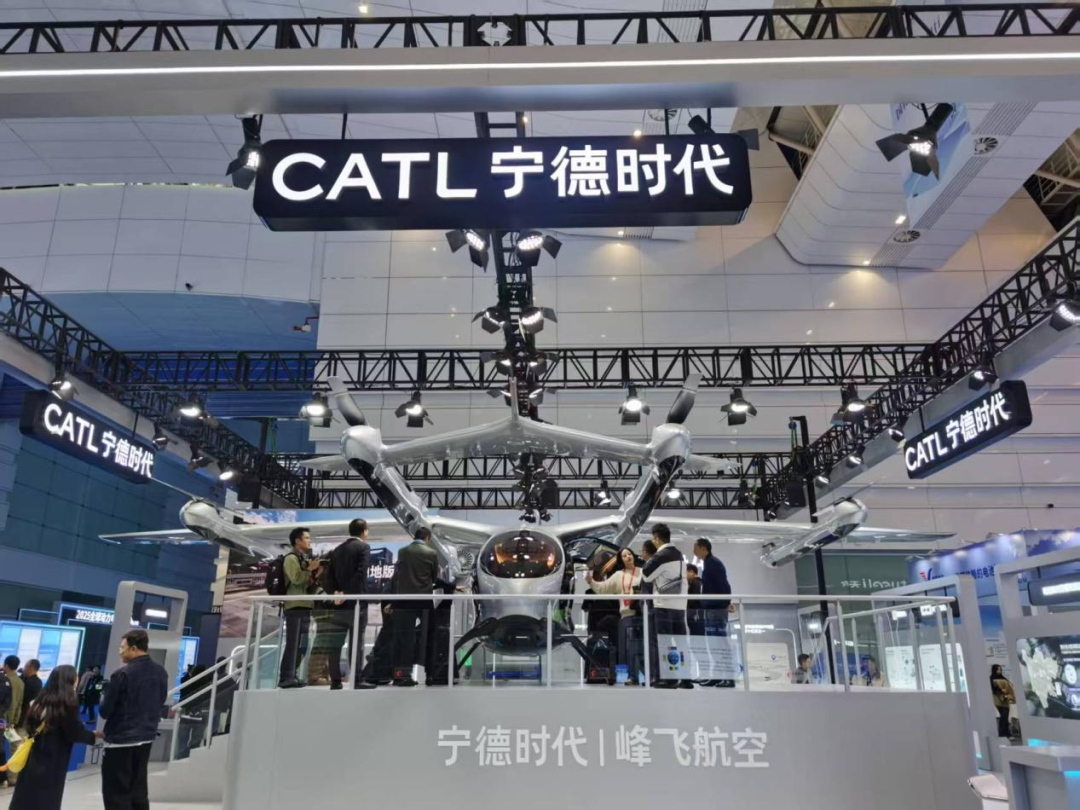

据了解,大会吸引了宁德时代、中创新航等110家中外企业参与,展示最新产品和技术。其中,峰飞航空的2吨级eVTOL搭载宁德时代电池亮相展场,巡航速度达200km/h、航程200公里。

峰飞航空eVTOL搭载宁德时代电池亮相展场

如今,宜宾动力电池产量占全国16%、全球10%。光伏领域的突破同样亮眼,宜宾光伏产业自2022年从零起步,仅三年便在四川率先实现全产业链布局,成功吸引隆基绿能、正泰太阳能等龙头企业落子。

那么,内陆城市宜宾顺利实现现代化产业体系转型是偶然个案,还是可复制的样本?又是凭何从传统“一白一黑”(白酒、煤炭)拓展至“一蓝一绿”(数字经济新蓝海、绿色新能源产业)?本文将从资源禀赋、区位优势、招商策略与营商环境等维度,将宜宾置于同类城市对比中,探究其战略选择、核心竞争力以及在行业格局中的真实定位与未来潜力。

一、产业生态:从“单点”到“系统”

今年2月,GYBrand全球品牌研究院发布《2025中国百强城市指数报告》,榜单突破传统GDP排序,从经济实力、基础设施、营商环境等七大维度综合评估城市发展质量。其中,以产聚人、营城聚产的宜宾,过去三年接连获得“中国五粮浓香白酒核心产区”“中国动力电池之都”“中国储能产业新高地”称号,并以产业端人才需求为牵引建设大学城和科创城,刷新在四川、全国乃至全球产业版图中的位势。得益于此,宜宾跻身2025中国百强城市第84位,成为黑马城市之一。

宜宾三江口 兰锋摄

宜宾的崛起,映射出中国锂电产业已形成“区域集聚,多点开花”的发展格局。在产业生态构建方面,不同城市基于资源禀赋和产业链定位,走出了差异化道路。

以宁德和常州为代表的东部地区,凭借其经济实力、工业基础和营商环境优势,在技术研发和产业链完整性方面占据领先地位。其中,常州产业底蕴深厚,背靠长三角的工程师红利与成熟产业链,擅长在既有体系中深耕高附加值环节,形成“技术浸润”型发展路径。

中西部地区则凭借锂资源与要素成本优势,积极承接锂电产业转移。四川、贵州、湖北等省份已形成较高程度的产业链集聚。

例如,宜春市锂云母矿储量占全国23.8%;贵阳市磷矿资源占全国40%;西宁市拥有丰富的盐湖锂资源。这些城市通过资源深加工和产业链延伸,逐步从原材料供应向中下游电池制造升级。宜春是典型的“资源驱动”逻辑,产业生态以资源开采和初加工为主,手握亚洲最大的锂云母矿,喊出“亚洲锂都”的口号。

四川遂宁虽然也拥有一定的锂资源,但选择了更稳健的“资源+制造”双轮驱动模式,构建起覆盖锂矿加工、锂电池材料、电芯制造等的全产业链体系。

相比之下,宜宾既无常州的产业底蕴,也无宜春的突出资源,却探索出一条差异化路径:

其一,通过低廉的绿电和高效的物流网络,系统性地降低电池制造的全过程成本。宜宾与乐山均利用绿电,但宜宾通过水电消纳示范区等制度创新,将优势系统化、稳定化,助力头部电池企业实现绿色、低成本、规模化制造。

其二,创新性地推出“产业链+基金+资本+场景+科技+专业化公司+会展”的协同战略,从资本、政策、资源、服务等多方面提升综合竞争力,构建以资本为纽带的产业联盟,快速形成物理集聚效应。

官方资料显示,动力电池产业集群已成为宜宾打造的“四大千亿产业集群”之一,使宜宾成为全国动力电池产业链最全、配套能力最强的地区之一。

二、区位枢纽:“金三角”与多式联运

优越的区位条件,可通过现代化交通网络转化为实实在在的物流效率,这无疑成为城市吸引企业落户的另一加分项。

宜春地处长江中游城市群,位于江西、湖南两省交界,紧邻南昌都市圈,是赣西区域唯一具备公、铁、水、空立体交通网络的城市。生产出来的电池,可以配套到武汉、合肥、南昌,甚至到长沙整车厂,利于承接产业转移和区域协作。

宁德坐落福建东北部沿海,依赖天然良港,便于原材料进口和产品出口,其内陆腹地相对有限,对铁路和公路辐射能力的要求更高。四川遂宁则采取精准的“配角定位”,主动承接成渝双核产业外溢,聚焦锂电、能源化工等优势产业,推动成渝中部崛起。

相比之下,在成渝地区双城经济圈中,宜宾与成都、重庆构成了罕见的空间与经济的“金三角”关系,具备成为区域第三极的潜力。凭借长江上游枢纽的地位,以及连续多届世界动力电池大会的举办,宜宾视野直接面向全国乃至全球市场。

四川省首个5G智慧港口——宜宾港铁路集疏运中心 兰锋摄

作为川滇黔结合部的交通要冲,宜宾不仅是国家明确的全国性综合交通枢纽,还是川滇黔渝四省唯一跻身全国50个铁路枢纽的地级市。随着成宜高铁、渝昆高铁渝宜段通车运营,宜宾全面融入成渝“1小时经济圈”。而“万里长江第一港”宜宾港,已成为川南、攀西、滇东北和黔西北地区重要的物资集散地和水陆联运的交通枢纽,是成渝双城经济圈综合交通的“硬核支点”。

近年来,宜宾一直引导本土企业借助长江水运降低物流成本。今年10月,“宜宾港—果园港”锂电池运输航线首航成功。据悉,这条航线直接服务于宁德时代等新能源龙头企业,打通了宜宾至重庆新能源产业走廊的物流动脉,预计年运输量可达2.5万标箱。此外,宜宾初步建立起多式联运、多点直达的国际物流通道体系,将动力电池、晶硅光伏等宜宾造产品推向世界。

整体来看,宜宾不仅是物资的“中转站”,也是价值的“增值地”。通过建设临港经济区、保税物流中心等平台,推动“港口+产业”“港口+贸易”融合,货物在宜宾停留、加工、分拨、交易,将物流流量转化为经济增量。

三、人才引擎:产教融合新范式

产业竞争归根结底是人才的竞争。作为中国科技城,四川绵阳拥有深厚的国家级科研院所和国防科研资源,形成“科研驱动”人才模式;福建宁德依靠龙头企业,形成“人才磁场”;宜春、荆门则主要依靠政策引才。

过去,作为川南地区经济总量最大的城市,宜宾的高等教育实力一直被外界视为“洼地”。 针对这一短板,近五年来,宜宾新增10所高校,缓解了当地人才短缺问题,为产业转型提供了有力支撑。目前,12所高校、超10万名大学生,使宜宾成为四川省内除成都外最大的高校集聚地。

宜宾三江新区大学城

为服务产业发展,宜宾分类编制重点产业人才分布图谱、需求图谱、招引图谱,按图索骥精准招引人才。它引导高校“随产而动、应需而调”,设置与四大主导产业核心关联的专业。这种“为产业办教育”的模式,为其提供了稳定、对口的人才供给。

据媒体报道,近年来,宜宾紧扣“4+4+4”产业体系,推动主导产业壮大、传统产业升级、未来产业破局,将人才视为产业发展的核心驱动力,设立每年10亿元人才发展专项资金、组建10亿元人才创新创业基金,对创新创业人才培育、关键核心技术攻关、高水平科技创新平台建设和科技企业梯度发展等进行大力支持,仅2024年对动力电池、光伏等领域重点项目资助金额就高达1亿元。

如今的宜宾,已建成涵盖动力电池、智能网联汽车、新型储能及下一代固态电池等多个高能级创新平台,为产业持续创新注入强劲动力。

四、招商创新:基金与链式思维

优秀的营商环境,核心在于节约企业的时间和资金成本。宜春的招商逻辑与资源禀赋高度绑定;四川遂宁与湖北荆门两座城市结合自身定位,不追求全产业链,而是聚焦于细分领域进行精准填空式招商。

宜宾作为四川省明确的新能源汽车及动力电池(含储能)产业链主承载地,建圈强链的背后,是政府对城市竞争力的精准把握和对营商环境的提升,使其具备承接高质量产业转移的能力。围绕“链主”四川时代,宜宾实施精准的“链式招商”,吸引大批配套企业纷至沓来。

诸多储能、光伏企业选择宜宾,看中的也是宜宾产业集聚优势。相关人士指出,宜宾是中国动力电池之都,是全国动力电池产业链最全、配套能力最强的地区之一,有良好的人才优势和产业集群优势,当前布局的新型储能产业可与动力电池、晶硅光伏产业一道,形成相互赋能、共同发展的局面。此外,在宜宾落地项目,上游协作原材料购买方便,下游进行产业合作销售方便,上下游链条互相配合,可以更好地发挥产业聚集效应。

还有人士表示,宜宾不仅能吸引头部企业入驻,更具备优质的营商环境,这些都是吸引企业落户的关键因素。

当区域经济竞争从单一政策优惠转向“资本赋能+产业生态”的综合较量,宜宾也在营商环境上继续发力,以生态为本底,不断加强服务保障,让企业家来得放心、住得安心、过得舒心;建立营商环境观察员制度,对标市场化、法治化、国际化的营商环境,为企业真正带来实惠。据悉,宜宾已在全国、全省率先启动动力电池产业政务服务增值化改革,系统推出260项涉企增值服务,覆盖12个重点产业链和10大领域,极大降低了企业的非生产性成本。

更具前瞻性的是宜宾在招商模式上的大胆突破。2021年开始,宜宾创新招商模式,即从政策招商转变为基金招商。今年1月,宜宾推出“300亿元存量基金群+300亿元增量基金群”投资发展基金矩阵,基金招商由项目导入转向投引并重,确保了产业投资的稳定性和成果的本地转化。同月,立足“为产业找场景,为场景找产业”定位,宜宾发布新能源应用场景38个、总投资约153.10亿元。

在越来越多企业涌入宜宾的浪潮中,企业所追求的正是“系统性的价值增益”——包括绿色价值、协同价值与创新价值。而宜宾,也正以此为契机,将自身深度嵌入全球新能源产业链。

在这场新能源城市格局的重塑中,未来的竞争将不再是简单的政策优惠或资源储备比拼,而是整体产业生态系统的较量。唯有准确把握自身优势,为创新提供最佳土壤、为企业成长提供全方位支撑的城市,才能在新一轮产业变革中占据先机。