当前人们关于婚姻的选择,反映在结婚登记和离婚登记数据里。

11月4日,民政部公开发布2025年三季度民政统计数据。统计数据显示,2025年前三季度办理结婚登记515.2万对、离婚登记207.7万对。同期对比2024年前三季度结婚登记474.7万对、离婚登记196.7万对,2025年1月-9月结婚登记和离婚登记的人数均有增长。

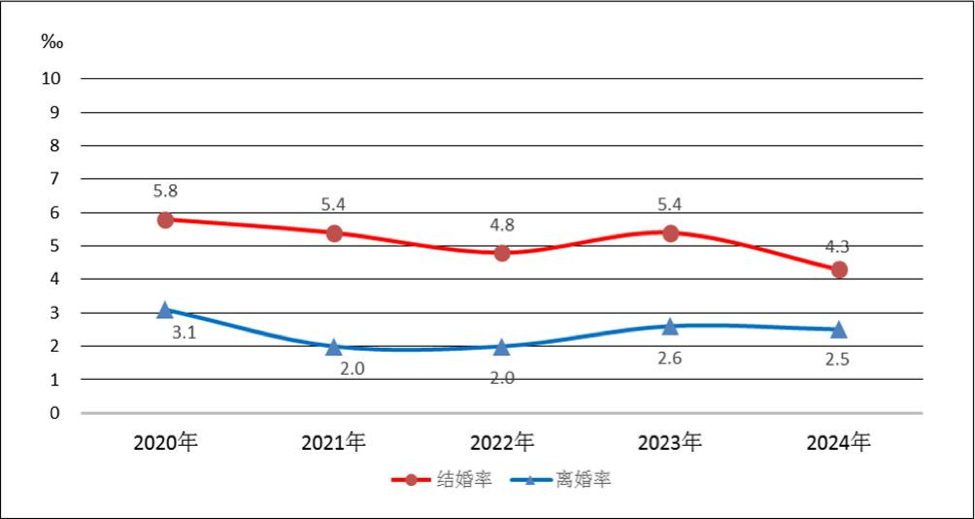

2020年-2024年,中国结婚率和离婚率统计

登记离婚又被称为协议离婚,即双方自愿离婚签订离婚协议,到婚姻登记部门申请离婚登记。公开数据看,登记离婚远远超出诉讼离婚人数,是多数人选择离婚的方式。近年来,每年登记离婚数约占当年离婚数量总和的70%-85%。

在登记离婚或协议离婚时,选择自愿离婚的当事人,在做出情感抉择的同时,还需要达成理性的安排——财产如何分割、子女如何抚养、债务如何处理等,并写进离婚协议的白纸黑字中。如果约定不明,这就易产生离婚后纠纷。

近日,婚姻家事领域的资深律师张荆、王秀全等律师,发布离婚协议数据调研白皮书。他们针对来自北京市的359份离婚协议,在数据脱敏后进行调研分析离婚原因、子女抚养、房产等财产分割等共性问题的处理,倡导妥善处理财产分割、子女抚养等,并拟推出要素式离婚协议范本,从根源上化解离婚后矛盾。

张荆对《财经》记者表示,她同时担任北京婚姻家庭建设协会法律志愿服务委员会主任,经常组建公益律师团队到基层婚姻登记部门从事公益法律服务,为结婚的新人提供法律、心理支持服务,还对登记离婚当事人的离婚协议进行法律审查服务,在一线的公益服务中发现离婚协议存在一些共性的问题或者风险。另外,在与婚姻家事领域的法官交流时,张荆了解到涉离婚协议的案件数量较多,因不履行离婚协议约定或者约定不明引发诉讼的占比较高。为加强离婚协议诉源治理,尽可能规避登记离婚后产生的纠纷,此次专门对离婚协议进行调研,将来有望推出可操作性强的离婚协议规范化文本,尽可能规避登记离婚后产生的纠纷。“有些当事人在协议离婚的时候,自己想的、表达的和最后实际执行的结果可能差距特别大,当期待落空,很容易引发纠纷等连锁反应。”

张荆介绍,这些离婚协议数据样本,仅仅覆盖北京地区,其中300份来自北京市某基层民政局婚姻登记部门2023年至 2025年离婚协议,59份来自调研人员提供的自有数据样本。这些样本中有关房产和理财产品等家庭财产重要数据,与其他城市可能存在偏差。

年龄差5岁以内协议离婚人群占比最高

在书面离婚协议中,探究双方为何离婚并不容易,因为“感情不和”往往成为一个笼统的离婚原因。

在359份离婚协议样本中,“感情不和”成为离婚协议中的高频词,约占96%,具体的理由主要是沟通不畅、闪婚闪离、三观不合、习惯差异、婚后未建立感情等概括性阐述。有2% 的样本明确记载一方存在家庭暴力或出轨等过错,还有2% 因分居离婚。

张荆表示,“感情不和”之所以成为协议离婚的主要原因,这与协议离婚无需说明具体理由有关,只需双方自愿,“感情不和”常被用作规避具体离婚事由的“万能理由”,这可能会掩盖真实的离婚原因。这也反映出现代婚姻观念的变迁,婚姻中的个体愈发重视个人感受与爱情因素,不再局限于传统婚姻模式。当下年轻人在婚姻选择中,更倾向追求个人幸福和情感满足,不再愿意为维持婚姻的表面形式而忍受缺乏情感共鸣、充满矛盾的不和谐关系。

在协议离婚人群的年龄一项,359份离婚协议有效总样本138份。这部分有效样本显示,协议离婚人群中41岁-50岁的占比最高,达到37%。数据还显示,双方年龄差在5岁以内的协议离婚人群占比最高,达81%。年龄差在16岁-20岁的协议离婚人群占比最低,仅为1%。

上述这部分数据反映出的特点与诉讼离婚基本一致。2018年最高人民法院曾发布司法大数据专题报告离婚纠纷,对2016年和2017年诉讼离婚案件进行分析。这份报告显示在全国诉讼离婚纠纷审结案件中,年龄相差0至3岁的当事人最多,77.51%的当事人因感情不和向法院申请解除婚姻关系,14.86%的当事人因家庭暴力向法院申请解除婚姻关系。

唯一住房多分给女方,多数协议未涉及房屋贷款谁来还

在359份离婚协议样本中,有效样本为301份,有房家庭的数据样本为291 份。其中一套房屋家庭占43%,两套房屋家庭占40%,三套以上共占14%。样本数据显示,家庭拥有唯一住房的65% 归女方所有。调研称,依据实务经验,当一方存在明显过错、急于离婚、不愿诉讼离婚或希望为对方及子女提供保障时,选择协议离婚的一方通常会对财产做出较大幅度的让步。

359份离婚协议数据调研称,从财产标的角度,可以看出北京地区的离婚当事人经济水平较高,若因协议未能充分履行,则后续发生纠纷产生的经济影响较大。在北京地区,按房屋平均市场价值及平均建筑面积来估算,一套房屋的价值,保守估计,基本在150万-700万之间。“双方所签署的离婚协议,约等于签署了一份价值数百万的合同。因此,为避免日后产生不必要的纠纷,协议条款需慎之又慎。”

对于有房屋贷款的离婚家庭来说,离婚后房屋贷款由谁来还,如约定不明确,极易为日后纠纷埋下隐患。359份离婚协议样本中,308份协议未涉及房屋贷款或者对此没有约定,高达85.79%。46份样本显示,房屋归谁所有,相应的房贷由谁承担。但也有部分例外,房子归女方且贷款由男方偿还的占比为 8.3%;房子归女方,贷款由双方共同偿还的占比为0.27%。

张荆对此提示,此类情况极易引发纠纷。比如,房屋归女方,由男方还贷。但若贷款主体本身是男方,则表明房屋虽归女方所有,但因存在贷款,房屋产权无法立即变更。男方此时有两项义务:一是按时还贷;二是在还清贷款之日起,配合女方将产权过户至女方名下。若男方不按时还贷,鉴于男方是贷款人,且还贷银行账户以男方名义设立,即便女方愿意自行还贷,也无法实现。其次,若男方按月还清了贷款,但未积极主动配合女方办理解抵押手续,也拒绝配合办理房屋过户手续,女方若想取得实际权利,只能提起诉讼。在此情况下,由于离婚时房屋产权登记在男方名下,且男方大概率是户主,女方迁入户口会面临一定阻力。如男方单方出售房屋,恶意抵押房屋,将给女方带来更大的法律风险。

目前,很多家庭的主要资产就是房子、车辆等,部分家庭还有理财产品、保险、股票、股权等资产。359份离婚协议样本显示,涉及理财产品约定的仅占6%,未约定的高达94%,这与普遍认知中,多数家庭将购买理财产品作为夫妻财产增值手段的现象存在明显差异。这不排除有些家庭将理财产品一并包含在存款中,并未单列,也不排除存在一方或双方故意隐瞒理财产品的可能性。若存在理财产品遗漏或隐瞒的情况,可能为离婚后财产纠纷埋下隐患。样本离婚协议中,涉及保险产品约定的占比为9%,未约定的占比达91%。

在样本离婚协议中,涉及股票分割的条款里,有明确约定的占10%,未作约定的占90%。而在有约定的离婚协议样本中,股票归各自所有的占比为57%,归一方所有的占比为40%。这在一定程度上反映出,部分离婚协议可能未充分考虑股票分割问题,进而增加了未来财产纠纷的风险。当然,也不能排除部分家庭并未参与炒股或未持有公司派发的股票的情况。样本离婚协议还显示,有9%的样本显示股权约定,未显示股权约定的占比91%。

在离婚协议中,对债权债务的约定应列为必备条款。对外是否存在债务、是否属于夫妻共同债务,以及离婚后应由哪方承担,均会直接影响到离异夫妻,因此有必要约定清楚。通过359份样本数据看出,有约定的占比75%,无约定的占25%(此处的债务不包括未偿还的房屋贷款)。

离婚后女方承担子女抚养责任的比例显著高于男方

359份样本数据显示,无孩家庭占样本数据的10.9%,而一孩家庭占比67%,其余为两个子女及以上。女方在离婚后承担子女抚养责任的比例达到了69%,这一数据显著高于男方,反映了在离婚案件中女方更可能获得子女抚养权。

该组数据显示,夫妻双方离婚时,8岁-18岁未成年子女占比为 37%,2岁-8岁未成年子女占比为33%,2岁以下未成年子女占比为6%。调研分析认为,2岁-8 岁未成年子女所处的家庭阶段,往往是子女生活习惯和性格形成的关键时期。此时,夫妻双方因孩子教育、成长习惯及独立人格培养等问题,容易产生激烈矛盾,进而引发感情、价值观等深层次的冲突,增加离婚风险。8岁至18岁的子女正处于关键教育阶段,升学压力和教育理念的分歧可能进一步激化夫妻矛盾。此时,未成年子女的教育压力往往成为婚姻破裂的导火索,成为压垮婚姻的最后一根稻草。结合相关数据,“这表明在现代婚姻中,子女对夫妻关系的维系作用正在逐渐减弱。现代夫妻不再单纯为了子女而维持婚姻,个人幸福的诉求日益凸显。”

离婚后子女抚养费的支付方式通常包括一次性给付、定期给付和以物折抵。在 240份有效样本中,有194份即80%的夫妻选择定期给付,其中以月为单位支付抚养费的情况最为普遍,“这反映了大多数离异父母对子女抚养责任的深刻坚守与执着”。关于抚养费数额,样本数据显示,62份离婚协议显示每月抚养费金额支付3000元以下的共62份;47份离婚协议显示每月抚养费金额在3000元-5000元间;23份离婚协议显示每月抚养费金额在1万元至2万元间。还有部分样本显示每月约定的抚养费在2万元以上。

张荆对此表示,抚养费的确定和调整应遵循公平、合理、合法的原则,确保子女的合法权益得到保障,同时尊重父母的合法权益。若抚养费严重超出子女实际需求,则可能导致支付方向法院提出调整抚养费的诉讼。对于一些过高的抚养费,张荆表示实践中不排除假离婚或逃避其他债务的可能性。

对于固定抚养费之外的其他大额支出,样本显示其负担约定尚不够明确具体,容易引发纠纷。样本数据还显示,2.2%的样本提到共同抚养子女。但若离婚协议中仅简单约定“共同抚养”,未明确抚养的具体方式,如子女居住安排、教育医疗费用分担等,在实际履行过程中,双方容易因责任划分不明而产生纠纷。事实上,双方婚姻关系一旦解除,就意味着共同的基础已经丧失,实质上仍是轮流抚养,或共同承担子女抚养所需费用,在司法程序中较少使用“共同抚养”这一表述,客观上也不利于执行。协议离婚程序中,民政部门通常不批准包含“共同抚养”字样的离婚协议。

因此,调研建议,范本中应避免设置“共同抚养”选项,建议明确确定由其中一方作为孩子的具体抚养人,对子女更为有利,也能极大避免因约定不清晰,后续产生纠纷。