科技创新是推动经济高质量发展的核心引擎。根据世界知识产权组织测算,2024年中国的综合创新能力在全球133个经济体中列第11位,在中高收入经济体中列第一位。同时,世界知识产权组织认为粤港澳大湾区(深圳—香港—广州)、北京和上海—苏州分别列全球百强科技集群的第二、第三和第五位。类似地,清华大学产业发展与环境治理研究中心发布的“2024国际科技创新中心指数”,中国的北京、粤港澳大湾区和上海分列为全球科技创新百强城市(都市圈)的第三、第六和第七位。在清华大学发布的全球科技创新百强城市中,欧洲有29个,美国有24个,中国有18个城市,中美欧是百强科技创新城市的主体。特别是两个排名都显示,中国的北京、上海和粤港澳大湾区已经成为全球较领先的科技创新中心,具备了更好地通过科技创新促进产业创新和经济发展的有利条件。

一、与欧美科技创新城市(都市圈)相比较,深圳拥有较强的创新能力和产业基础优势

根据数据可得性和可比性,我们重点将粤港澳大湾区的深圳与其他欧美国家科技创新百强城市进行对比,可以发现,作为粤港澳大湾区的核心引擎之一,深圳具有几个显著特点。

一是创新能力较强。全球知识产权组织界定全球百强科技集群城市主要根据PCT专利申请量(根据已发表专利申请中列出的发明人所在地计算)和已发表的原创性学术文章数量(根据发表科学文章中列出的作者所在地计算)这两大类指标。PCT专利申请量方面,2019年-2023年间,深圳—香港—广州城市群的PCT专利申请量达11.6万件,仅略微次于东京—横滨城市群的13.5万件,是第三名北京(4.2万件)的2.7倍。其中,深圳具有较大的贡献。2024年,深圳国际专利申请量为1.63万件,连续21年居全国首位。原创性学术文章数量方面,2018年-2022年深圳—香港—广州城市群发表文章17.5万篇,在全球百强科技集群城市中仅次于北京(30.9万篇)和上海—苏州城市群(19.1万篇)。

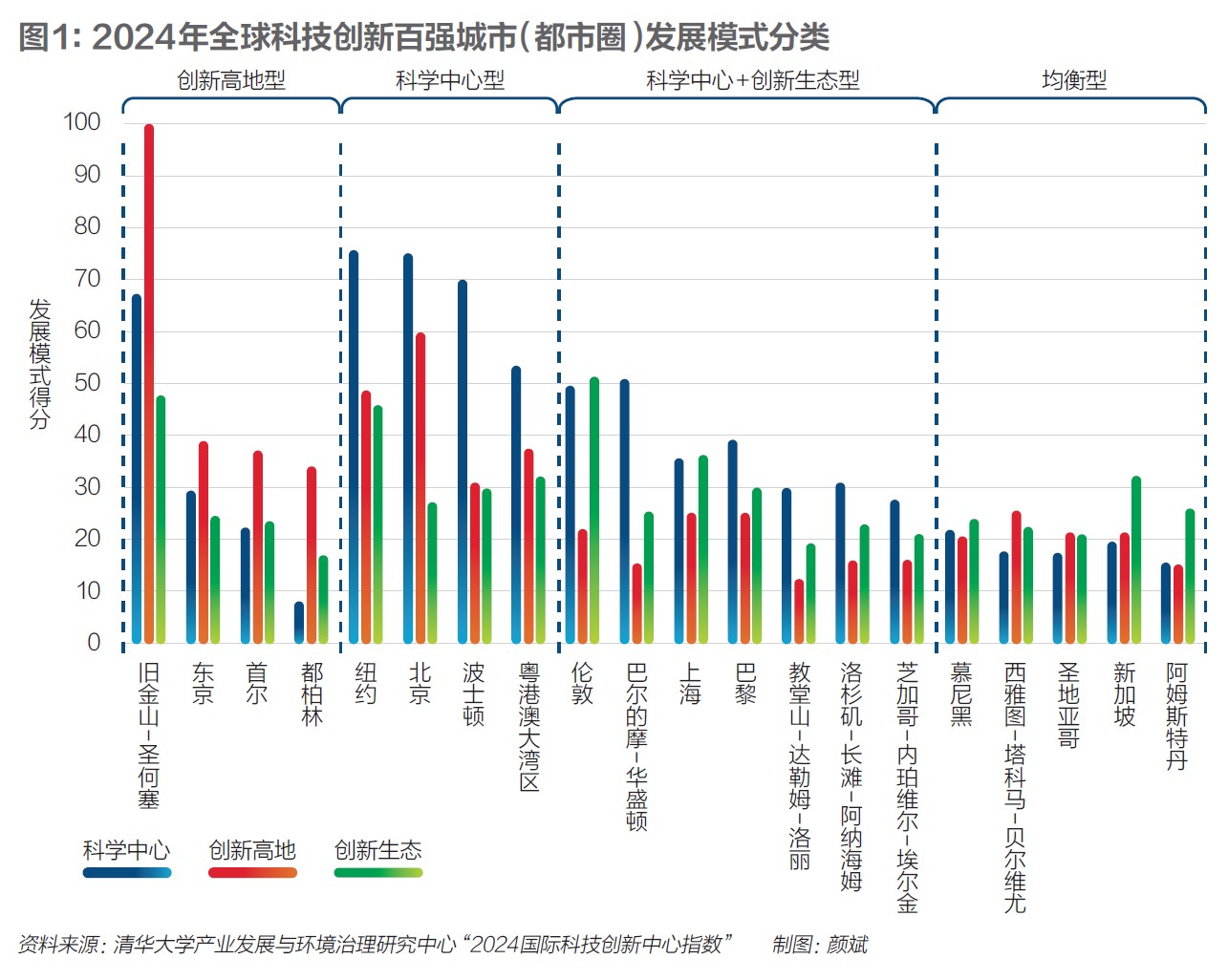

清华大学产业发展与环境治理研究中心发布的全球科技创新百强城市(都市圈)从更多维度对比了全球主要科创中心城市的创新能力,在反映科技人力资源、科研机构、科学基础设施、高被引论文数量等“硬”科创能力方面,粤港澳大湾区列全球第六名。分项来看,在“科学中心”和“创新高地”这两个子项中分别列百强科技城市的第五名,在“创新生态”方面列第六名(图1),显示了粤港澳大湾区在科技创新能力和要素方面的强大能力。

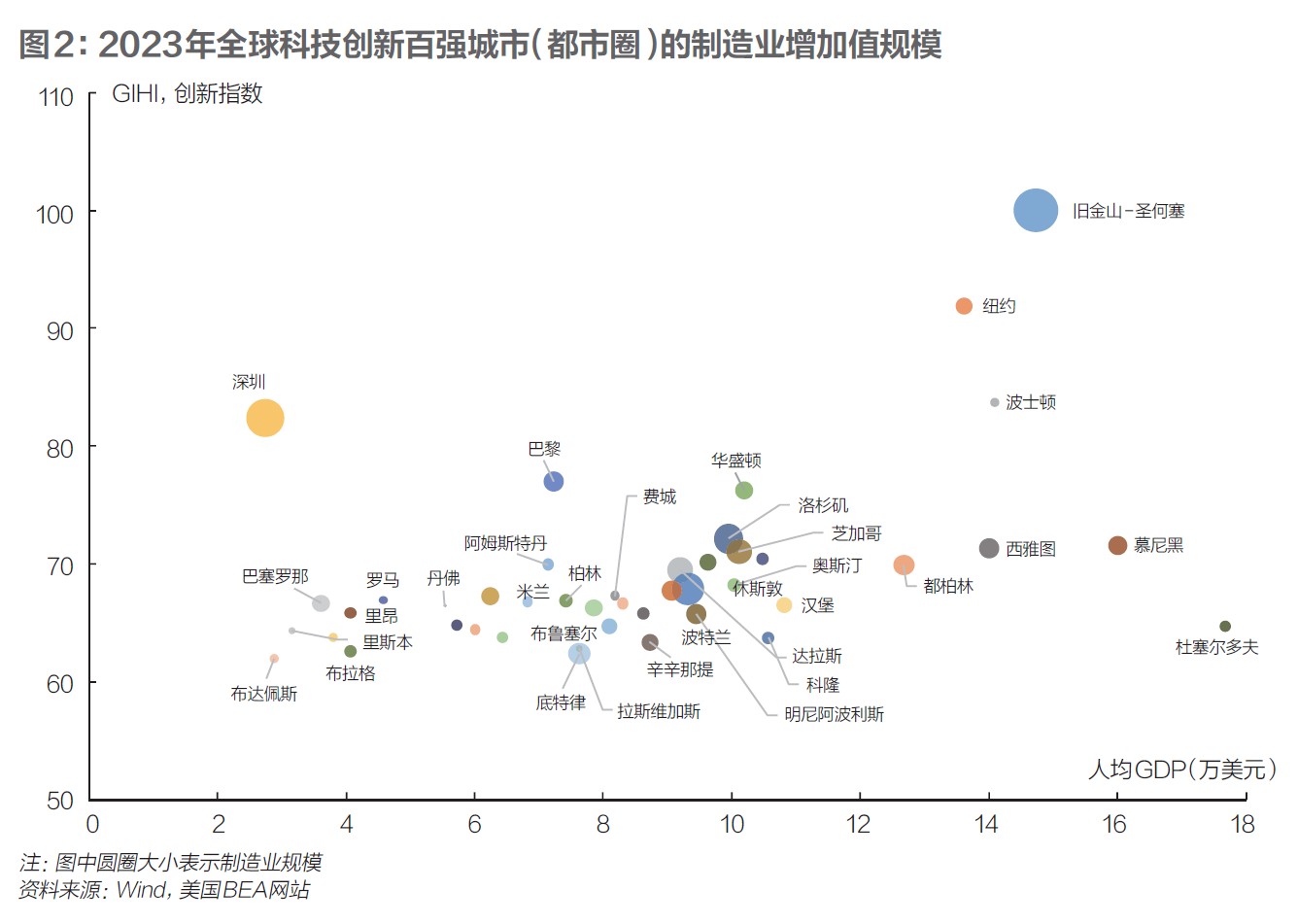

二是人均GDP(地区生产总值)水平偏低,但经济增长速度较快。2023年,深圳人均GDP为2.7万美元,而欧美49个科技百强城市的人均GDP平均值为9.8万美元,最低值为2.9万美元,深圳的经济发展水平仍然明显低于欧美百强科技创新城市。在2013年-2023年的十年间,欧美共49个科技百强城市的平均GDP增速为3.4%(名义增速),其中最快的是美国奥斯汀市,十年间GDP规模从1082亿美元增长到2481亿美元,十年平均GDP增速8.7%,主要是因为特斯拉等全球科技重要企业将总部或重要业务迁入,获得“硅山”(Silicon Hills)称号;其次是菲尼克斯,GDP年均增速为7.0%;而深圳市十年间GDP从2340亿美元增长到4885亿美元,仅次于奥斯汀市的GDP增速,是欧美49个城市平均增速的2倍以上。

三是实体经济规模方面的优势明显。欧美百强科技城市中有不少经济规模很大,例如2023年纽约市的GDP为1.6万亿美元,旧金山—圣何塞市GDP为1.4万亿美元,华盛顿市GDP为1.0万亿美元,而深圳市为4885亿美元,在欧美共49个科技创新百强城市中列12位。

但深圳制造业比重较高,深圳制造业占比为30.4%,在欧美49个科技百强市中仅略低于斯图加特市的30.7%,远高于欧美城市制造业比重的均值(10.1%)。因此深圳工业规模相对较大,2023年深圳市制造业增加值约为1485亿美元,在欧美共49个科技创新百强城市中列第二位,仅次于旧金山—圣荷塞的2048亿美元(图2中,圆圈大小表示制造业规模)。

二、从欧美科技创新城市过去十年的发展经验看,科技创新能力与本城市经济发展并未完全呈现正向关系

虽然创新是产业发展内在的驱动力量,但创新也不必然能顺利转化为产业创新、产业发展和经济增长,即便发达国家也是如此。我们比较了入选清华大学产业发展与环境治理研究中心“2024国际科技创新中心指数”前100强城市中欧美国家城市在过去十年创新指数与经济发展之间的关系。简单来看,并不存在创新能力越强经济增速越高的正向关系。

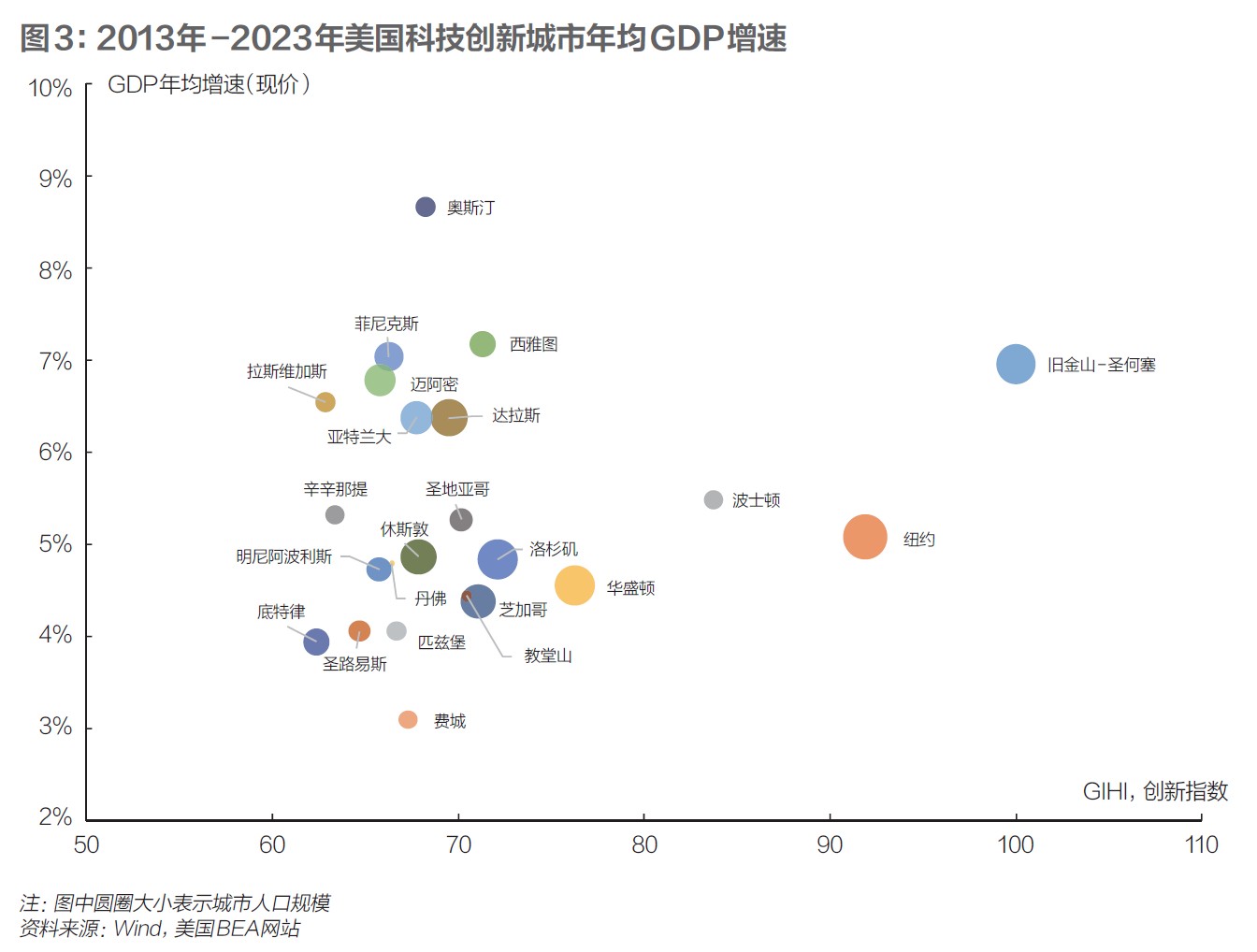

例如,在美国的23个科技创新城市(都市圈)中,科技创新能力排名全球第二和第四的纽约和波士顿,在2013年-2023年的十年间GDP年均增速分别是5.1%和5.5%(名义增长速度,没有剔除通货膨胀因素),和23个城市平均增速(5.4%)基本相同,另外,由图3可见创新能力指数70左右的科技创新城市中,经济增长速度既有如奥斯汀这样高达8.7%的城市,也有如费城这样年均增长仅3.1%的城市,总体而言,科技创新能力与经济发展的关系并不完全呈现正相关。

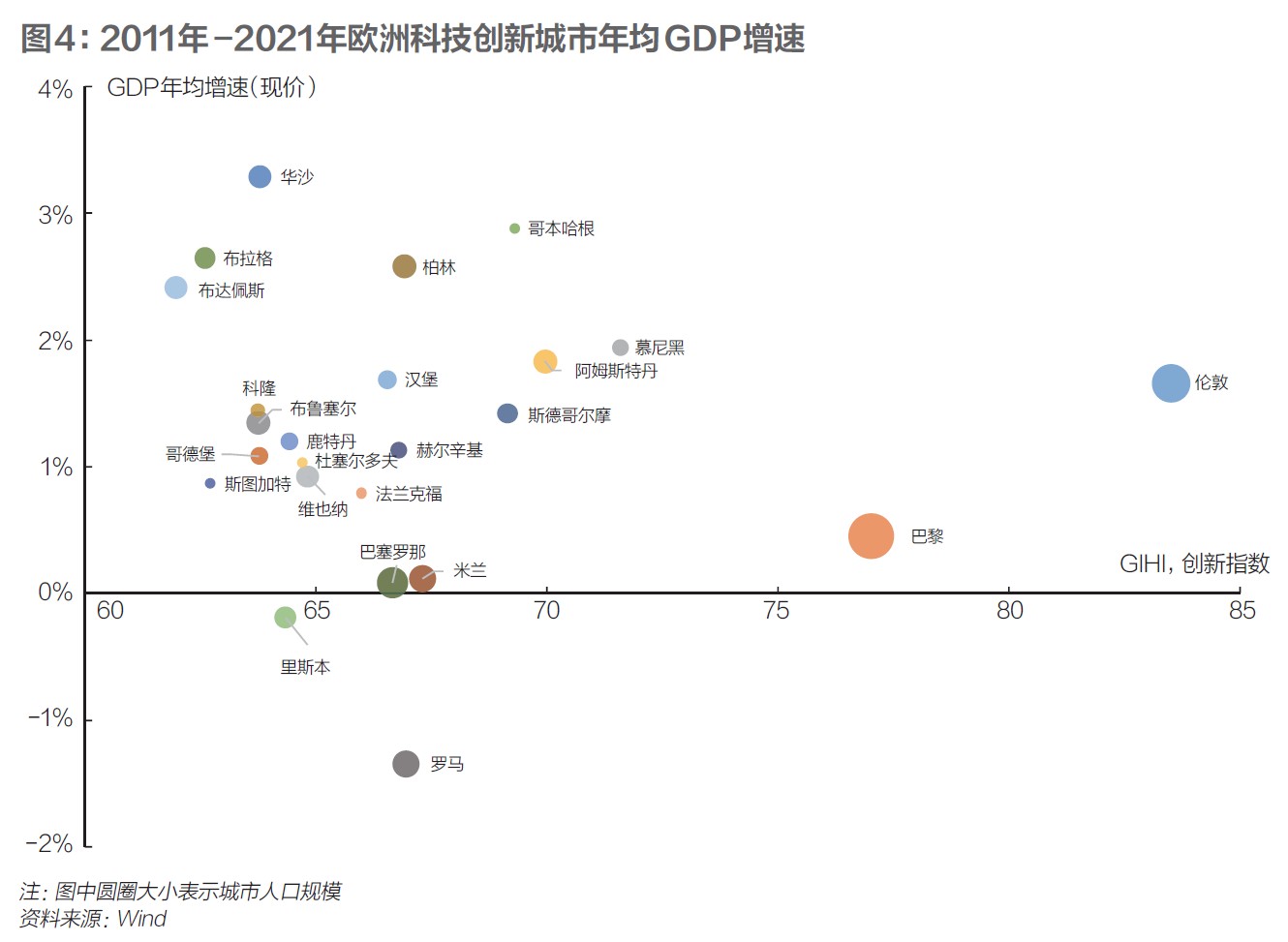

欧洲重点科技城市的科技创新与经济增长之间的关系更不显著。2011年-2021年间,在欧洲的科技创新城市中,很多创新能力排名靠后的城市,比如华沙布拉格、布达佩斯的经济增速反而排在前列,而创新能力排名靠前的城市中,如巴黎的GDP年均增速只有0.4%,欧洲城市中科技创新能力排名第一的伦敦GDP年均增速也只有1.7%,只和25个城市的平均增速(1.5%)差不多(图4)。

欧美城市科技创新与本市经济发展之间关系不显著,主要有三个方面原因:

一是科技创新成果不一定会完全显现在本城市范围内。虽然在从科技创新到产业创新的转化过程中,本城市具有地理优势,肯定会率先获益,但产业创新和发展需要相应的产业发展基础,欧美的技术交易市场也较为发达,创新成果也很可能跨越地理空间,到更适宜的其他地区进行落地。

二是科技创新成果不一定能够产业化或者转化应用。科学探索和创新本身是人类对未知领域的学习,既有本身就难以产业化的基础性研究,也有很多本身就不以产业化为目标的研究,真正能够产业化、能够促进经济发展的创新只是一部分成果,这也弱化了科技创新能力与经济增长之间的关系。

三是表现为对原有产品的替代、生产工艺改善或减少环境污染等的创新成果,并不一定体现到经济增长。有些新产品存在替代传统产品后相关产业规模反而更小的情况,比如新能源车的发展,如果不考虑带动市场规模扩大的因素,新能源车本身的产业链长度小于传统燃油车,单位车辆的价值也可能低于传统燃油车,因此简单从GDP的角度看,并不一定能够促进经济发展。

三、促进科技创新和产业创新融合发展,是充分发挥科技创新对经济增长推动作用的重要方向

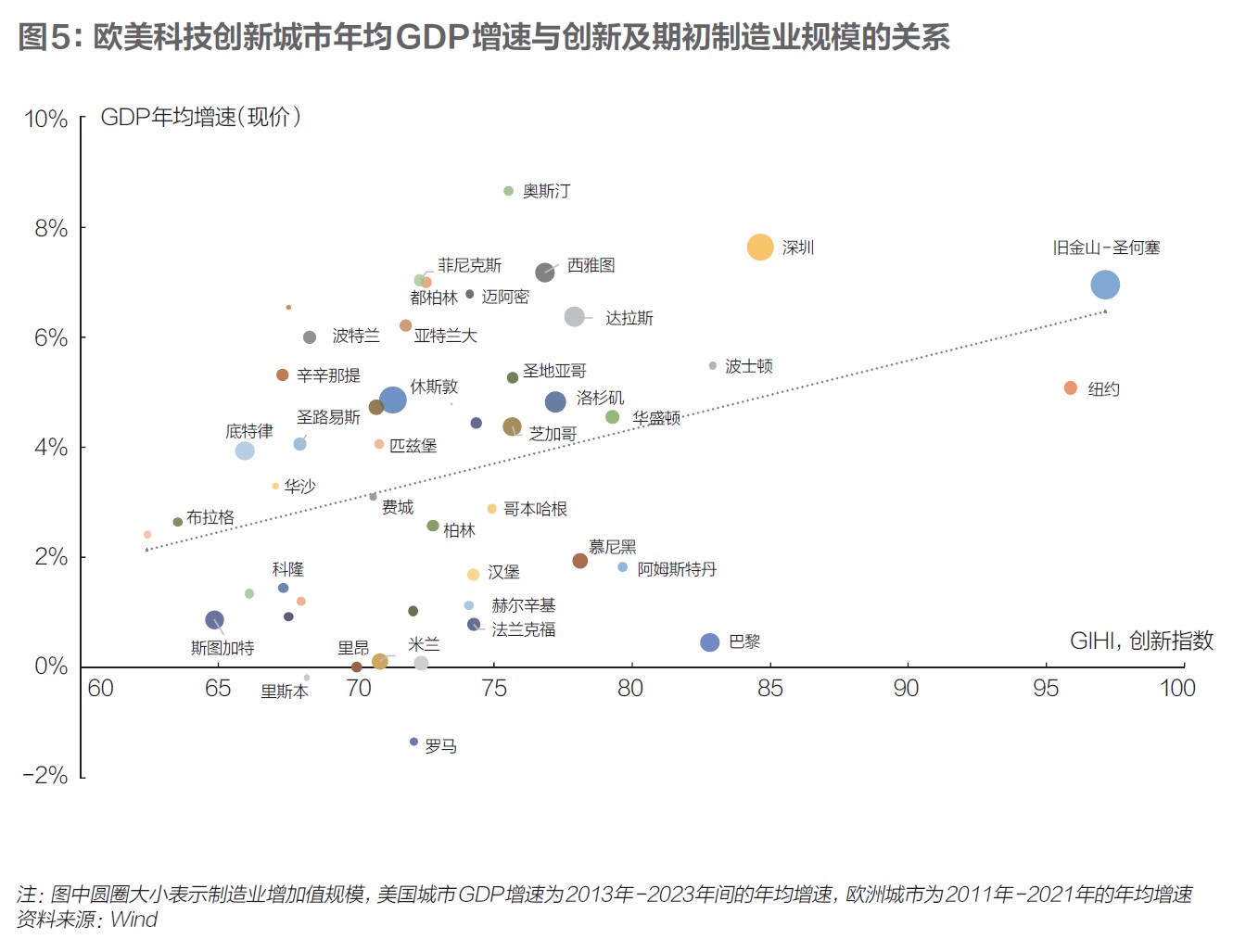

虽然,简单看科技创新能力与城市经济增长之间没有显著关系,但进一步比较可以发现,考虑实体经济规模,创新与经济增长的关系就较为显著。图5显示,在欧美科技创新城市(都市圈)中,创新能力强且制造业规模大的城市往往经济增长速度较高。例如旧金山、西雅图、达拉斯、休斯敦、洛杉矶、芝加哥、底特律等城市,与相似科创能力的其他城市相比,平均经济增长速度显著更高。

类似地,我们比较了科技创新能力、制造业比重及与城市经济增长的关系,发现也没有显现出创新能力强且制造业比重大的城市增长更快的现象,由此推测,工业发展过程中存在较显著的规模经济性,即规模越大生产效率越高,创新对促进增长的作用越强,因此如果是较小的城市,即使制造业比重较高,但整体的制造业规模较小,创新对经济增长的作用仍然不会明显。

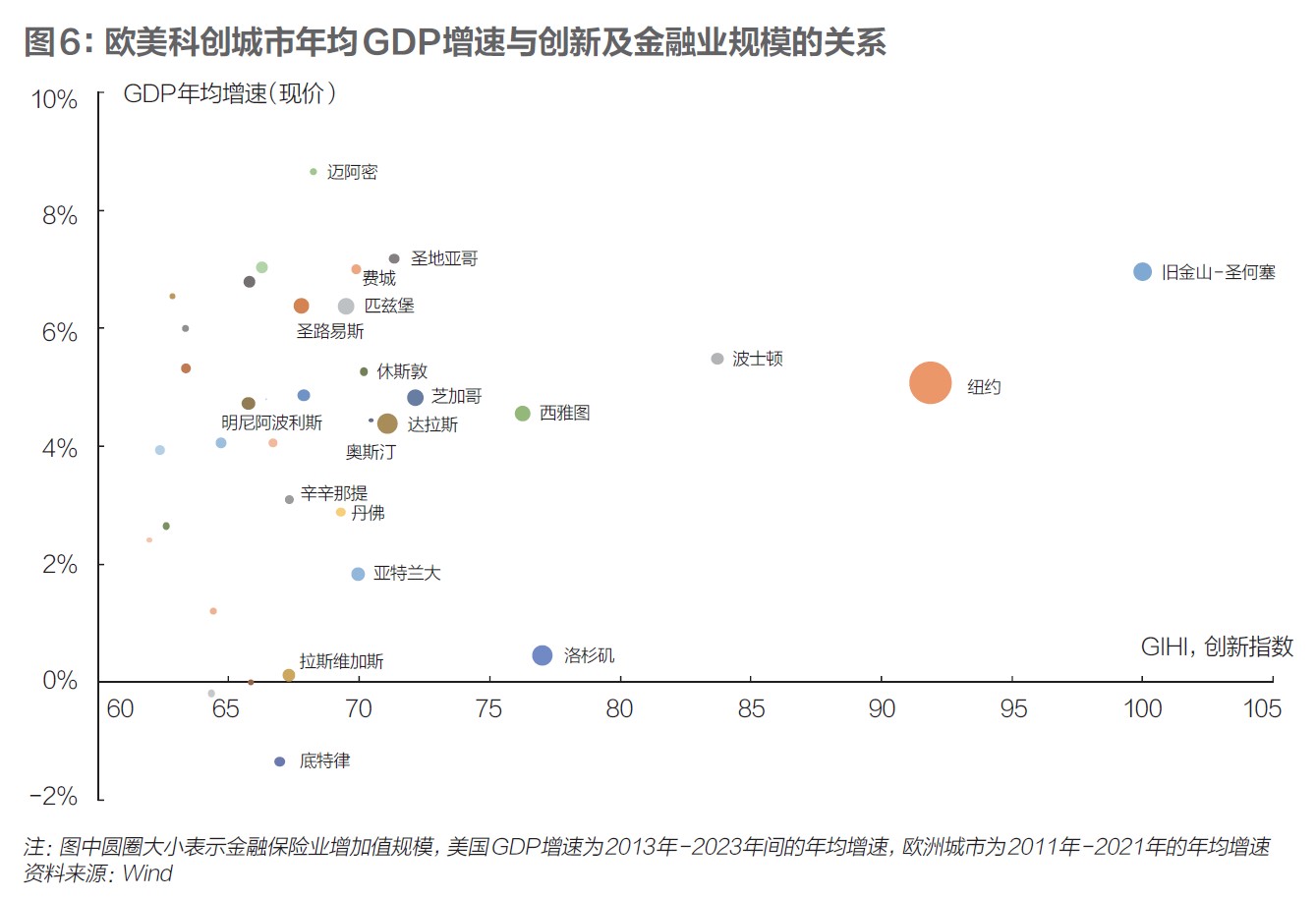

类似地,我们比较了创新、经济发展与更多产业的关系,发现其他产业的发展情况,包括其他产业在GDP中的比重和产业规模对创新的作用并没有显著影响,例如图6显示了金融业规模对创新和经济增长关系的影响,总体上并不存在科技创新能力强且金融规模大的城市增长更快的规律。图6中达拉斯、西雅图、芝加哥等城市,金融保险业规模相对较大,但与相似科创能力的其他城市相比,平均经济增长速度并没有显著优势。

欧美科技创新百强城市的发展经验,特别是背后的规律对深圳乃至全国各城市更好地提升科技创新成效具有一定的借鉴意义。

一是科技创新型城市在发展中要始终注意保持一定的制造业规模。从各行业看,制造业是创新的主战场,是技术进步最快的行业,也是国际竞争最激烈的领域。制造业的生产环节往往对成本较为敏感,会有不断往低成本地区布局的内在倾向,而创新型城市发展中往往会面临着土地等要素的制约。但是创新具有和生产制造过程本身联系密切的特点,没有制造实体的支撑,创新本身的质量、有效性也会受到影响,因此需要始终关注实体经济的发展,保持科技创新和产业创新深度融合的坚实基础。

二是要注重不断提高创新质量,防止为创新而创新和无效创新。在当前各方面都高度关注创新驱动的情况下,不少地方和企业甚至形成了一种“创新至上”的认识,认为只要有创新,就会有相应的经济增长。但从欧美科技创新百强城市的经验看,并非如此。创新也有成本,也要有投入和产出的比较。要提高创新质量,核心是落实企业的创新主体地位,发挥市场在发掘创新需求、创新难点重点中的重要作用。企业用自身的经费开展创新,必然聚焦于有产出的创新活动。对于城市来说,要聚焦于本市的优势和主导产业,持续激发科技创新,避免分散化、四处出击,从而不断提高本地重点产业的国际竞争力和生产效率。

三是要突破行政壁垒,注重跨行政区域的产业集群或都市圈内的创新与产业融合。国家的科技创新型领先城市往往都是发展水平越高、资源条件较好的地区,往往都面临着产业发展需求很大但空间有限(特别是土地资源)的矛盾,创新成果在本地区(市)落地往往面临多种要素约束。我国也提出了要发展“世界级—国家级—省级”产业集群的战略,这些不同层级的产业集群,往往都需要突破不同层级行政边界的约束,才能更好地实现创新和产业的融合发展。