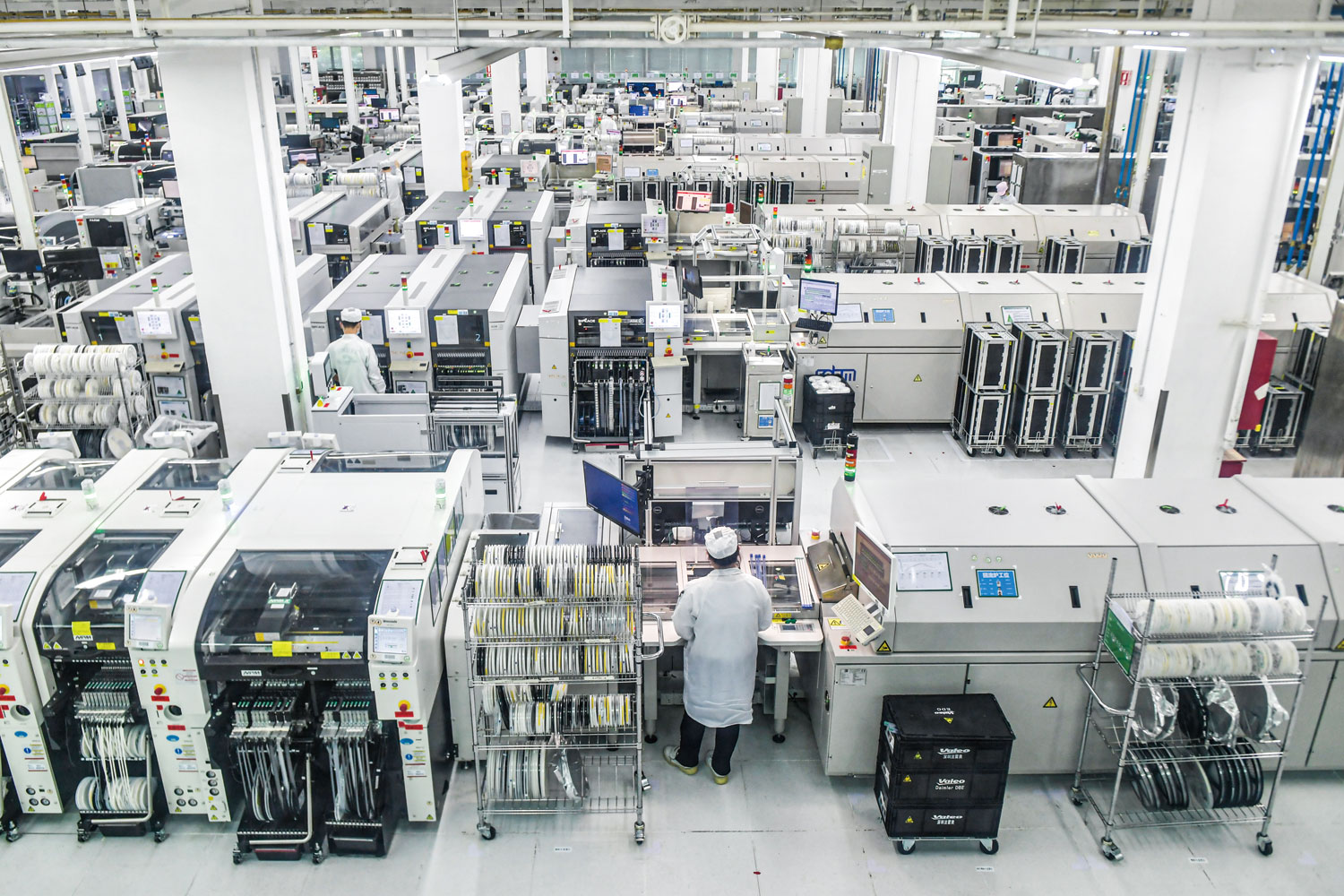

深圳宝安区,汽车零部件供应商法雷奥公司的生产线。

这是一块历史要早于“深圳”的土地:东晋建县的宝安,有着1690余年的历史沉淀,是深港文化的重要发源地。

改革开放以来,宝安诞生了多项深圳第一甚至全国第一:1978年,深圳首家“三来一补”企业——石岩上屋热线圈厂设立于此;1984年,宝安区沙井镇万丰村在全国率先试行农村股份制改革;2013年12月20日,宝安区福永街道原农村集体工业用地通过公开招标方式完成转让,被公认为“中国农地入市第一拍”。

宝安这片381.2平方公里的土地,以全市19.1%的面积,集聚全市38.8%的规上工业企业,2024年工业总产值突破万亿元大关,达到10505亿元,成为深圳第二个“万亿工业区”。

制造业的重要性在经济学中已形成共识:短期是稳增长、保就业的压舱石;长期是科技创新、安全发展的战略基石。宝安则用实践证明了以制造业为基、纵横扩散的潜在可能性:既拥有五个产值达到或接近千亿级的产业集群,十余家百亿龙头企业的厚重家底,也能有影石创新这样创业十年就将全景相机做到全球领先的企业横空出世。

深耕电子信息行业

宝安已经形成以战略性新兴产业为先导、电子信息产业为龙头、装备制造业和传统优势产业为支撑的产业结构。在深圳市“20+8”集群规划中,宝安区有9个集群的增加值超过全市四分之一的水平。

宝安是深圳电子信息产业的核心承载区。以国家行业统计标准来看,新一代电子信息产业是宝安各产业绝对的“大哥大”。5601家规上工业企业中,超过40%聚集在电子信息领域,构建起一个充满活力的产业生态圈。2024年,全区电子信息产业增加值达到973.6亿元,占战略性新兴产业总量的40.5%,其中超高清视频显示、智能终端等三个产业集群产值突破千亿元大关。

这里细分领域龙头企业众多:11家百亿级龙头企业扎根于此,包括跻身全球动力电池行业前十的欣旺达、全球半导体显示巨头惠科、全球印制电路板市占率第一的鹏鼎控股,以及消费电子精密制造龙头立讯精密、手机电磁屏蔽件单项冠军长盈精密;50亿-100亿级领军企业则有9家,其中景旺电子是全球前三汽车PCB供应商,裕同科技智能包装解决方案市场占有率居全国首位,洲明科技LED显示屏出货量稳居全球前三。

宝安还是瞪羚企业快速成长的沃土。宝安已拥有10亿-50亿级高成长企业百余家,其中影石创新在消费级全景相机领域全球市占率突破67.2%、韶音科技骨传导耳机全球市占率第一、半岛医疗研发出我国首台用于浅表组织治疗的超声治疗仪。这些企业试图摆脱从模仿到超越的制造业惯有轨迹,从创业第一天就瞄准了技术或场景的无人区,代表着宝安区制造业的无限潜在可能。

在这片制造业热土上,欣旺达的崛起是千千万万家企业的缩影。这家从手机电池代工起步的企业,如今已跻身全球动力电池行业前十,2024年营收达560亿元,正向新一个五年千亿元营收的目标稳步迈进。

欣旺达始于小作坊代工厂,1992年刚刚迈入锂电池行业时一块手机电池成本只要70元,卖到广州就能有将近10倍的价格,但到2008年手机电池的利润已经低于30%。此时,欣旺达敏锐捕捉国家2009年出台的“十城千辆”新能源汽车政策机遇,果断转型研发动力电池。2024年,企业研发投入高达33亿元,研发进入前沿领域,360瓦时/公斤电池技术已应用于低空飞行器领域,同时还在针对机器人、AI终端等不同的应用场景进行电池开发,布局固态电池、钠离子电池,甚至金属空气电池等技术路线。

如果说欣旺达代表了价值链攀升的路径,那洲明科技则是国际化拓展的标杆。这家LED显示屏龙头企业海外业务占比持续保持在60%以上,折射出宝安制造的全球竞争力。“打价格战不长久,要打价值战,中国一定要卷价值,不能卷价格”,创始人、董事长林洺锋的话语中透着自信。通过在美国收购上市公司、在中东设立本土化团队等策略,洲明将“中国技术”转化为“属地化服务”,这也是洲明所思考的中国企业出海的必经路径。回溯2008年,洲明顶着美国337调查的巨大压力,凭借3000多项专利成功打开欧美市场;如今,从大阪世博会中国馆到巴黎奥运会场馆,都能看到洲明显示屏的身影。

再造一个新宝安:产业生态的全面升级

在过去五年,宝安战略性新兴产业增加值从2019年的1181.3亿元提升至2024年2405.4亿元,增长103.6%。

2025年1月,宝安区提出打造“视半工备、海陆空网”产业新名片:其中“视”是超高清视频显示,“半”是半导体与集成电路,“工”是人工智能、机器人、智能机器人,“备”是高端装备与仪器、智能终端、高性能材料、高端医疗器械,“海”是海洋产业,“陆”是新能源、智能网联汽车,“空”是低空经济与空天,“网”则是网络与通信、软件与信息服务。

在这些产业的未来发力点中,可以多次看到“软硬结合”的必要性。例如对于超高清视频显示领域,需要“与短视频、跨境电商形成联动,加速突破”;对于半导体和集成电路领域,则是要“补强前端设计领域”。

宝安已经完成了从传统制造业到先进制造业的跨越,接下来则需要实现与生产性服务业的融合。

北京大学国家发展研究院教授卢锋在调研中指出,宝安区是出口大区,国际市场是其竞争力所在,但面对当前的国际地缘政治和产业竞争环境,如何更加积极地参与国内大循环,是宝安区必须考虑的一步棋。

2024年1月,宝安区出台了《发展生产性服务业的三年行动计划(2024—2026年)》,作为解题的一部分。行动计划提出要“积极抢抓新一轮前海合作区总体发展规划落地带来的新机遇,推动宝安区生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,高水平赋能新型工业化”。

发达国家普遍存在“两个70%”的现象,即服务业产值占国内生产总值的70%,生产性服务业产值占整个服务业产值的70%。2024年,宝安生产性服务业营业收入增长20%以上,到2026年目标是全区生产性服务业增加值占服务业比重达65%以上。

2021年前海深港现代服务业合作区扩区,前海三分之二范围落在宝安,这一机遇为制造业与服务业的融合提供了契机。广阔的制造腹地和丰富的制造业态为前海深港现代服务业如信息服务、科技服务、金融服务、专业服务等提供了巨大的应用场景和业务机会。

随着大铲湾腾讯“互联网+”未来科技城(又称“企鹅岛”)计划年内投入使用,腾讯天游、腾讯云科技、腾讯斐泰科技等腾讯系企业已布局宝安,将进一步带动千亿级软件信息服务产业集群发展。在低空经济赛道,低空经济龙头顺丰旗下丰翼科技的无人机已经完成855万单配送任务,政府则在低空场景应用一侧建成全国首个载人无人机城市运营中心,拥有149个起降点、138条航线,完成载货飞行超30万架次,未来将扩展至智能配送、应急救援eVTOL通勤等场景。“这些动作瞄准的就是国内市场。”宝安区介绍称。

即便在制造业和服务业融合的大趋势下,“制造业占比不能低于40%”——仍是宝安区坚守的发展底线,宝安区仍然要做全市工业的压舱石和定盘星。

没有大学的创新高地

宝安区没有大学,却有着7397家国家高新技术企业、连续八年全国区县级第一;孕育出国家级专精特新“小巨人”企业277家;市级专精特新企业2951家在此成长,位列全市第一。

深圳本就具有十足的产业引领创新底色。在宝安,企业是绝对的创新主体,2024年全区177.6亿元的研发投入总量,企业占比达97%:维沃移动通信单年豪掷21.4亿元研发资金,超过许多高校的全年预算;法雷奥汽车的“灯塔工厂”里,15.6亿元研发投入转化为每分钟下线三套智能座舱系统的制造能力;腾讯网络与麦克韦尔科技单年研发投入都超过10亿元。

“研发机构围着企业转”,“企业出题、高校攻关”的模式,重构了产学研链条。全区拥有796家创新平台,以及49个企业联合实验室:华为云具身智能产业联合创新中心致力于解决机器人运动控制难题;深圳先进电子材料国际创新研究院成功孵化三家芯片封装企业;欣旺达自己寻找在电池领域具有技术优势的大连理工大学、南开大学、中南大学等,联合进行技术攻关。

更值得关注的是宝安“蚂蚁雄兵”式的产业生态。在全区5万家制造业企业中,90%都是中小企业。这种产业生态一部分固然来自天然条件优势,例如租金较低、距离深圳科创高地南山区较近等,但也离不开政府的主动作为。

“科技桃花源”是宝安区打造的科创空间品牌,覆盖全部十个街道,其建设理念是将众创空间、孵化器、加速器、科技园区全链条产业园区集合在一起,为不同阶段的企业提供适宜的产业空间。目前有140家“科技桃花源”,入驻的企业超8000家,国高企业超1200家,专精特新企业超500家,汇聚了179个科创平台,超过全市平台数的25%。

2025年,宝安区进一步发布创新创业“无忧空间”首批载体名单。这一空间旨在重点面向人工智能、智能机器人、灵巧手等前沿领域,向初创企业提供3个至12个月的免租空间,以及政策辅导、产业服务、金融链接、产品推广等丰富的创新创业服务资源,实现“拎包入住”。这样的聚集生态可以让初创企业以最低成本对接已有的产业链。

宝安区以科技创新赋能先进制造业,围绕着先进制造业的发展来推动科技创新的发展,这是宝安区的底色与根本。