1979年,深圳蛇口工业区开山炮声震彻南海之滨,彼时宝安县的稻田与滩涂上,没人能想到这里会诞生改写全球汽车产业格局的力量。

45年后的今天,全球每五辆新能源汽车里就有一辆与深圳相关,比亚迪的刀片电池改写行业安全标准,华为的鸿蒙座舱重构人车交互逻辑,约2400家产业链企业组成的“一小时配套圈”,让这座城市成为智能网联时代的标杆。从零部件代工的“三来一补”到定义产业标准的“生态输出”,深圳汽车产业的逆袭,既是一部中国制造业的突围史,更是“有为政府”与“有效市场”协同共生的经典样本。

破茧:从代工车间到新能源策源地

(一)改革开放中的萌芽(1980年-2000年)

1979年的深圳,GDP(地区生产总值)仅1.96亿元,工业总产值不足2亿元,汽车产业还是一片空白。随着“三来一补”政策落地,外资车企的线束、冲压件代工成为产业起点——龙岗平湖的简陋厂房里,工人们用原始模具加工丰田座椅骨架,每小时工钱不足1元,却为这座城市埋下了最初的工业基因。

1995年成为关键转折。彼时深圳深陷“低端产业依赖”的转型阵痛,“腾笼换鸟”战略下,宝安、龙华的厂房租金暴跌30%,反而意外催生了本土车企的觉醒。同年,王传福带着20人的团队在葵涌镇租下1万平方米旧厂房,用电池领域的积累跨界造车。“当时连像样的冲压设备都没有,电池pack线是用叉车改造的。”比亚迪早期员工的回忆,道出了创业初期的艰辛。这种“跨界基因”成为后来比亚迪腾飞的关键——2003年收购西安秦川汽车时,比亚迪已掌握电池、电机、电控核心技术,成为国内首个实现“三电”自主的车企。

这一时期,深圳工业总产值从1980年的1.1亿元跃升至2000年的3073亿元,汽车产业虽处于“星星之火”阶段,但政策伏笔已然埋下:1996年出台高新技术产业“三个一批”战略,批准建设国家级高新区;1999年举办国际高交会,催生了金蝶、研祥、比亚迪、腾讯等本土高新技术企业,为后来的新能源爆发埋下种子。

(二)电动化浪潮中的突围(2000年-2010年)

深圳率先嗅到新能源革命的气息。2009年,“十城千辆”计划启动,深圳作为首个试点城市,在国家补贴基础上追加补贴——双模电动车补3万元,纯电动车补6万元,叠加国家补贴后最高达12万元。“当时争议很大,有人说‘深圳财政在烧钱’,但我们认定这是产业换道超车的机会。”时任深圳市发展改革委负责人指出。正是基于这样的判断,为产业突围注入了政策动能。

政策红利迅速转化为市场动能。2010年,深圳启动公交电动化试点,首批50辆比亚迪e6投入运营,300公里续航在当时堪称“颠覆性”。“场景倒逼技术”的模式成效显著:e6电池循环寿命从1000次提升至3000次,成本下降60%,为民用市场爆发奠定基础。2015年,比亚迪新能源汽车销量突破6万辆,本地采购占比超40%,200余家配套企业在龙华、坪山形成产业集群,“深圳制造”开始摆脱“组装代工”标签。为解决充电难题,深圳创新性改造公交场站为充电站,至2017年底,成为全国乃至全球超大型城市中,首个实现公交全面纯电动化的城市。

(三)智能时代的全球卡位(2010年-2025年)

2023年,深圳提出打造“新一代世界一流汽车城”目标愿景,加快培育发展智能网联汽车产业集群。2024年,深圳新能源汽车产量统计超过290万辆。智能网联领域的爆发力更令人瞩目:华为发布乾崑智驾ADS3.0系统,2025年一季度问界M9销量超2.3万辆;速腾聚创激光雷达全球市占率超50%,成本从2019年的1.5万元降至2024年的8000元,推动行业向“千元时代”迈进。

这种爆发源于“雨林生态”的成熟:2400家产业链企业构建起“一小时配套圈”,从比亚迪的电池工厂到华为的智驾实验室,从威迈斯的车载充电机车间到元戎启行的Robotaxi测试场,形成“研发—生产—测试—应用”的全链条能力。2024年,深圳全社会研发投入2236.61亿元,增长18.9%,连续九年两位数增长,研发投入强度达6.46%,其中汽车领域超400亿元,为技术突破提供了底气。

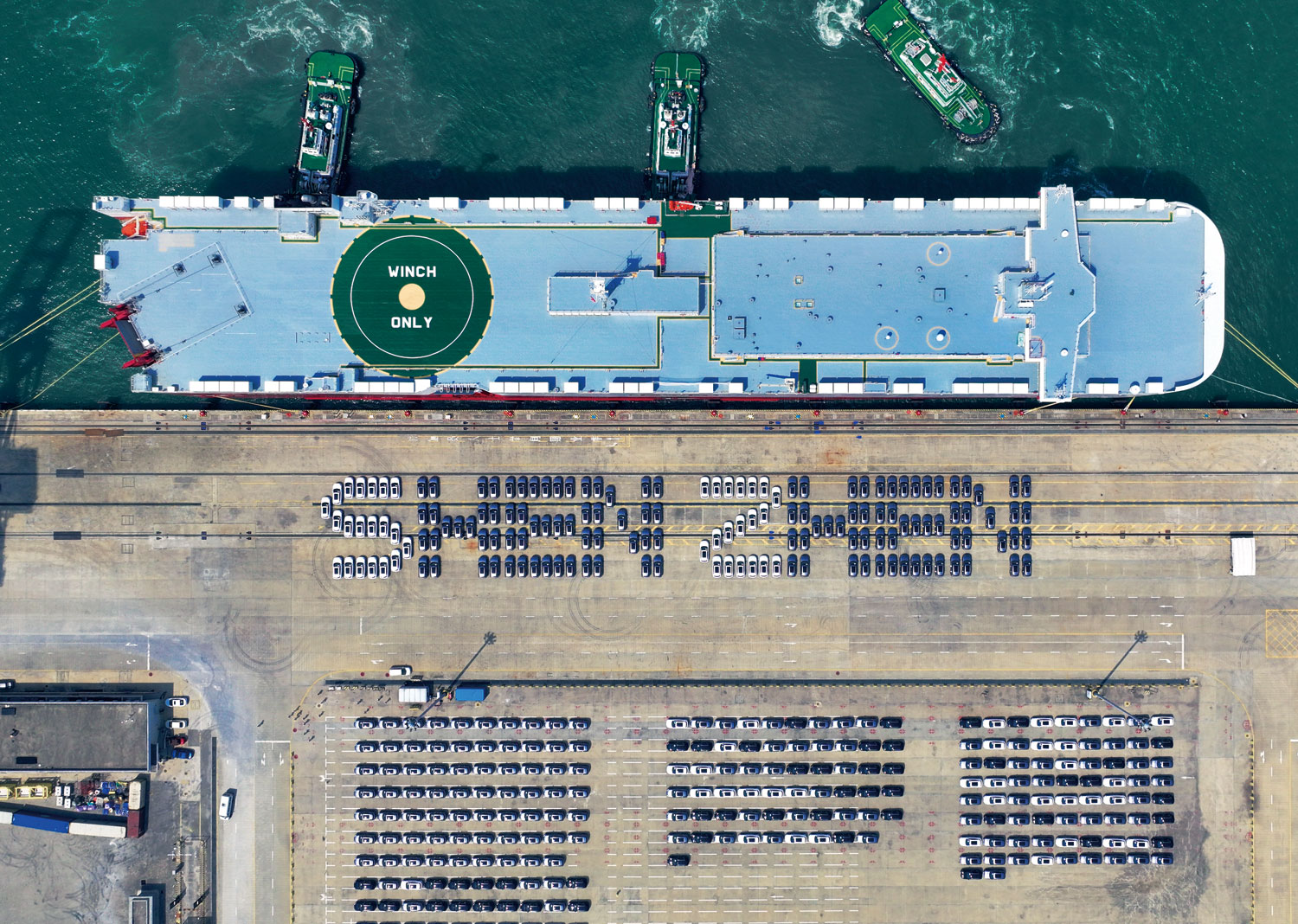

停靠在深圳港小漠国际物流港的比亚迪“深圳号”滚装船。

双雄:垂直整合与生态重构的深圳模式

(一)比亚迪:全产业链自主创新的标杆

在比亚迪工厂,一块刀片电池从原材料到成品仅需90分钟,背后是20年的垂直整合积累。作为全球唯一掌握电池、电机、电控、芯片、整车制造全链条技术的车企,比亚迪的“技术护城河”体现在三个维度:

一是技术突破的迭代速度。刀片电池通过针刺测试改写行业安全标准,2024年全球授权专利超3500件,“CTB车身一体化”技术使电池包体积利用率提升至87%,支撑海豹车型续航突破700公里;e平台3.0的“八合一”电驱系统,能耗降至9.6度/百公里,较行业平均水平低15%。

二是全球化布局的柔性适配。泰国工厂采用“模块化产线”,一个小时内可切换左舵/右舵车型生产,2024年产能达15万辆,专供东盟与欧洲市场;欧洲定制版腾势Z9搭载法国帝瓦雷音响,内饰采用可回收海洋塑料,符合欧盟“碳足迹”法规,成为戛纳电影节官方用车,单月订单超5000辆。

三是品牌矩阵的梯度覆盖。从10万元级以下的海鸥到百万元级的仰望,比亚迪构建了全价位产品体系:仰望U8的“原地掉头”“浮水模式”突破越野车技术天花板,上市即跻身全球豪华SUV销量前十;腾势D9搭载了比亚迪自主研发的“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统,成为国内高端MPV爆款车型,改写外资品牌垄断格局。

(二)华为:ICT基因重塑汽车智能

华为引望的汽车实验室里,工程师正在测试ADS4.0系统。作为“软件定义汽车”的践行者,华为的突破体现在模式与技术的双重创新:HI模式为北汽、江淮提供智驾方案,输出ADS系统与鸿蒙座舱;智选模式深度参与问界M7研发,从造型设计到供应链管理全程介入,产品上市即月销破3万辆,印证了“ICT技术+汽车制造”的融合威力。

技术溢出带动生态爆发。鸿蒙座舱已连接超10亿智能设备,支持手机应用无缝流转至车机,2024年用户日均交互时长超40分钟,较传统车载系统提升3倍。这种生态力让供应链企业爆发:速腾聚创激光雷达因适配华为方案,全球市占率从2020年的5%升至2024年的33.5%。

此外,深圳汽车产业的韧性,更藏在近2400家配套中小企业的“毛细血管”中,如威迈斯的隐形冠军之路。这家龙华企业的车载充电机国内市占率19.4%,第三方供货市场份额32.4%,为理想、蔚来提供“二合一”集成充放电系统。其秘诀是“定制化研发”——针对不同车企的电池参数,三个月内完成方案迭代,响应速度比同行快1倍。还如欣旺达的跨界协同。作为全球前十的动力电池企业,欣旺达不仅为东风、吉利提供定制电池,更将汽车电池技术嫁接到储能领域,这种“车储联动”模式,成为深圳新能源产业的独特优势。

这些企业各有专攻,又通过订单协同、技术共享与双龙头紧密联动,共同构筑起涵盖整车、动力电池、智能座舱、自动驾驶等领域的“热带雨林”式综合产业生态圈。

出海:从产品输出到规则制定的全球突围

如今,深圳汽车产业的全球化征程,已从“产品出海”迈入“生态输出”与“规则共建”新阶段。面对全球汽车电动化、智能化浪潮,深圳以标准穿越贸易壁垒,构建立体化全球竞争体系。

2024年,深圳市出口电动汽车(含KD件)43万辆,同比增长86.1%。这样的蜕变源于物流网络、产品竞争力与服务能力的系统性升级。

基建网络全球辐射方面,深圳港拥有294条国际航线,打造“48小时全球达”物流圈;深汕特别合作区作为深圳新一代世界一流汽车城核心承载区,已实现“前港后厂”,从深汕比亚迪汽车工业园下线的新能源汽车,仅用5分钟时间便可运抵小漠国际物流港,物流成本降低20%,年运力30万辆,2027年将达百万辆级;比亚迪“深圳号”完成跨洋首航,搭载超7000辆(满载9200辆)新能源汽车前往巴西,70天后成功返回小漠港,跨越3万多公里。“平湖南—盐田港”铁海联运班列提升内陆省份汽车出口时效40%,形成“湾区制造—内陆集散—沿海出海”的高效协同。

高端市场突破方面,比亚迪海豹在欧洲以超4万欧元定价,在北欧市场中占据一席之地;华为智驾系统技术授权奔驰、大众,实现从“卖硬件”到“卖标准”的跨越。

服务贸易延伸方面,比亚迪在欧洲设立200家服务中心,提供“7×24”小时本地化维保;华为智驾系统培训与数据服务推动服务贸易出口增长35%,占海外营收的20%。

2024年,深圳智能网联汽车产业集群增加值达1023.72亿元,同比增长38.8%,增速领跑全国。

一是政策创新激活场景革命。2022年出台国内首部智能网联汽车地方管理条例——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》。截至2025年6月,深圳累计开放测试、示范道路超2100公里,占全市道路里程四分之一,覆盖载人、载货、环卫等全场景。《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用开放道路技术指引(试行)》首次实现“全市域开放、全车型覆盖、全场景应用”;坪山区建成全国首个“车路协同自动驾驶”示范区,乘客在Robotaxi试点区用App叫车后,L4级完全自动驾驶出租车会精准停靠,全程无安全员接管;南山区妈湾港建成全球首个自动驾驶规模化应用港口,装卸效率提升30%。

二是技术标准抢占话语权。深圳牵头制定19项智能网联地方标准,其中“车路协同数据交互规范”被工信部采纳为国家标准;华为与比亚迪联合研发的“车空通信协议”成为全球首个低空经济国际标准。

三是企业集群构建生态闭环。深圳智能网联产业链企业超2400家,其中自动驾驶相关企业1400家,覆盖感知、决策、执行全链条。元戎启行的端到端智驾算法在复杂路口通过率达98.7%。

启示:45年产业升级的密码与愿景

“深圳汽车产业的下一个十年,不能再靠‘规模红利’,必须靠‘规则红利’——从技术跟跑到标准领跑。”这句话道破了产业进阶的核心逻辑。深圳汽车产业的成功,本质是一套可复制的“创新方法论”。

场景供给的政策艺术。以公交电动化为例,比亚迪e6在政府支持下历经三年迭代,续航从200公里提升至400公里,验证了“应用—反馈—迭代”的政策逻辑。2024年,深圳开放1000个智能网联测试场景,支持无安全员Robotaxi、高速自动驾驶等高风险测试,为技术成熟提供土壤。

生态培育的耐心资本。从2009年新能源补贴到2024年新能源汽车产业基金,深圳对汽车产业的投入始终保持稳定。以速腾聚创为例,政府基金从天使轮支持至Pre-IPO阶段,持股比例始终低于5%,既提供资金又尊重企业自主经营,助力其成长为全球激光雷达领军企业。

大湾区协同的破局之道。立法上,推动《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》与香港《道路交通条例》衔接,探索自动驾驶跨境测试认证互认;产业上,深圳的研发与整车制造能力,与东莞的精密结构件、惠州的电池模组形成互补,构建“研发—制造—配套”跨城链条,释放强大协同效应。

展望2030年,深圳汽车产业以“规则主导”“生态辐射”“创新协同”为支点,向全球汽车产业“策源地”迈进。

技术标准的全球主导权。计划主导制定多项智能网联汽车国际标准,华为、元戎启行、佑驾创新等智驾系统市占率进一步提升,成为全球主流方案;比亚迪刀片电池引领动力电池技术趋势,凭借标准主导地位掌握全球产业话语权。

生态辐射的全球网络。以“深圳总部+全球基地”模式布局,计划在东南亚、欧洲等地建设多个产业集群,未来五年带动数百家配套企业出海,实现“技术—资本—标准”全链条输出,构建以深圳为核心的全球汽车产业生态系统。

城市协同的创新范式。与香港、东莞、惠州等城市共建“智能汽车创新走廊”,发挥深圳研发与整车制造能力优势,为全球城市产业协同提供样板。

从宝安县的稻田滩涂到全球新能源汽车第一城,深圳汽车产业的45年,是“政策破冰—技术突围—生态成型—全球引领”的进化史。比亚迪的刀片电池、华为的鸿蒙座舱、速腾聚创的激光雷达……种种这些创新成果,是“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”特区精神的具现,也是“有效市场”与“有为政府”的协同,更是中国制造业向全球价值链顶端攀登的缩影。站在新起点,深圳正以“热带雨林”的韧性与活力,续写更多“春天的故事”。