在遍地繁华商场的深圳,位于南山区南油原创基地的荔秀文化街区,是许多时尚爱好者每到换季必去的宝藏打卡地。这座现代服装产业基地占地约20万平方米,集聚2000多个原创品牌、6000多家店铺,全国约8%的服装每年从这里走向世界。

如果将时间退回至上世纪80年代,这里不过是南油第一工业区中的12栋老厂房,密布着“三来一补”的小作坊。2011年起,南山区启动改造计划,将老厂房升级为集设计、研发、展示、销售于一体的时装创意园区,从服装加工厂蜕变为众多服装设计师心目中的“造梦工厂”。这座街区的华丽转身,也见证了深圳从“世界工厂”到“创新高地”的蜕变。

谈及这座城市的时尚气质,那是一种别具一格的理工范儿与科技感。仿佛当年那个戴着近视眼镜、背着双肩包、满身尘土地摸石头过河闯天下的“小男孩”,经历了40余年的风雨后,已成长为一位穿着笔挺西装、佩戴智能眼镜、沉稳内敛又包容谦和的“绅士”。

深圳的这种时尚印象,既可以在深夜赛博都市般的璀璨灯光中窥见,也能在著名品牌玛丝菲尔(Marisfrolg)宛如外星基地一般的总部大楼旁感受到;它体现在一件件远销海外的无人机、VR眼镜与智能摄像机中,也体现在神舟十九号航天员执行出舱任务时佩戴的对抗极端环境的飞亚达航天腕表中,更体现在庞大而高效的时尚制造业供应链之中。

深圳时尚产业40年嬗变

深圳的时尚产业主要涵盖服装、黄金珠宝、眼镜、家具、钟表等传统优势行业,从上世纪80年代初承接香港产业转移,以代工制造起步,逐步迈向自主设计与品牌创建。经过40余年的发展,这些传统时尚产业持续升级,并与后续出现的以VR设备、智能穿戴为代表的消费电子产业,融合发展成现代科技时尚的双强格局。

如今,这些传统优势产业均培育出具有全国乃至全球影响力的领先企业,自主品牌百花齐放,制造工艺和设计不断突破创新。深圳已成为国内原创品牌较为集中、产业配套较为完善、规模集聚效应显著的重要时尚产业基地,展现出“品牌多、设计新、集群深、制造精”的特点。从发展实践看,深圳传统时尚产业形成了四个演进维度:

一是品牌影响力持续提升,从外贸加工,逐渐走出中坚品牌领航、新锐品牌崛起、国际认可度提高的发展路径。最初,深圳大量企业以外贸代工甚至模仿为主,处于全球产业链末端,随着经验积累与市场磨炼,自主品牌逐步萌芽。30多年前,飞亚达、博士眼镜、玛丝菲尔等本地品牌,以及红苹果家具、芝华仕等港资企业在深圳扎根发展,至今仍在不断提升品牌价值与市场认知度。21世纪以来,一批新锐品牌也开始脱颖而出,例如肯逊(KENSUN)和色孑(SEJIE)从南油基地的小型工作室,一步步成长为国内知名的设计师品牌。肯逊的主理人孙贵填,原来就曾是将海外潮流趋势带回深圳生产的“买手”。

借助强大的供应链体系,深圳时尚品牌也在加速“出海”。作为全国外贸进出口总额最高的城市,深圳拥有全国一半的跨境电商卖家和服务企业。

2024年四季度《中国跨境电商品牌影响力百强榜》中,深圳有52家企业上榜。榜单中不仅有近期在海外大受欢迎的Insta360、韶音耳机等消费电子产品,也有去年在美国卖了40多万件衣服的Aelfric Eden,以及仅用五年时间便获得众多好莱坞明星青睐的鞋履品牌VIVAIA。

二是设计环节不断增强,产业链附加值提升,生产网络有序拓展。2008年11月,深圳被联合国教科文组织认定为中国首个、全球第六个“设计之都”。这一荣誉主要源于两个方面:一是产业接轨,自上世纪80年代以来,深圳通过低端制造融入全球时尚产业链,设计能力也随之提升——不少企业开始培养驻厂设计师,推动从模仿向自主设计转型;二是政策引导,2003年深圳提出“文化立市”战略,2004年将文化产业定位为第四大支柱产业。到2010年,深圳设计师创作的服装已占国内一线市场60%以上。

在设计环节增强的同时,深圳的时尚产业链也在进行结构调整。自2004年原特区外土地国有化后,生产、租金和人工成本不断上升,许多企业陆续将制造环节拓展或迁移至东莞、惠州、中山等地。龙华区大浪时尚小镇自2006年起由传统生产基地转型为集品牌总部、展示销售和研发设计于一体的时尚创意产业集聚区,在本地的制造环节则有更多企业选择柔性制造与智慧工厂。

三是“一区一特色”格局日益清晰,产业集聚优势不断增强,区域品牌加快形成。光明区的钟表、龙岗区的眼镜、罗湖区的黄金珠宝、福田区和龙华区的服装、南山区的创意设计,各有特色、优势互补,逐步构筑起具有全球竞争力的时尚产业生态。其中,既有承接香港产业转移形成的传统产业集群,也有政府和行业协会推动培育的专业园区。

罗湖区作为深圳改革开放的先锋,早在上世纪80年代就与香港首饰消费市场形成“前店后厂”的制造模式。最早一批内地首饰工匠从学徒做起,逐渐成长为行业骨干并创立本土品牌。周大生珠宝董事长周文宗即由学徒起步,打造出了实力雄厚的珠宝帝国。光明区钟表产业则可追溯至2002年深圳首批六大优势产业集聚基地建设,经过一系列考量,最终选址光明马山头社区。随后飞亚达、依波精品、精瑞机芯、森丰真空镀膜等龙头企业及配套商陆续入驻,并形成一小时配套圈,已具备小批量、多品种生产能力。

四是信息技术与时尚深度融合,逐步推动从设计、制造到管理和销售的数字化和智能化变革。21世纪以来,互联网、大数据、云计算和工业互联网等信息技术相继兴起,深圳率先在全国推动时尚产业的经营和生产方式变革。早在2005年上线的蝶讯网,便以服装行业为切入口,从提供时尚资讯服务起步,逐步拓展大数据功能,为企业与设计师提供流行趋势分析与产业链资源对接,十多年前即成为中国服饰行业唯一的“国家级高新技术企业”。

2015年以来,数字化转型从探索迈向共识,越来越多深圳时尚企业加速拥抱智能制造。百丽时尚自2017年起全面推进数字化,成为唯一获得工信部数据管理能力四级认证的消费零售企业。其自动化真皮扫描设备节省超95%人工时间,并可通过仓储与门店库存协同满足全渠道订单需求。赢家时尚集团自2018年启动智能化转型,“赢领智尚”平台实现定制、下单、生产到交付的全流程自动化,最快只需三天交付。

新时尚之都的产业拼图

2024年10月,VOGUE Business新时尚之都指数发布,深圳排名中国城市第一,位于巴黎、伦敦、纽约、东京、米兰之后,排名全球第六位,在时尚消费力、时尚文化魅力和时尚发展力三个指标排名前列,展示出深圳时尚产业强劲的综合实力。

在“品牌、设计、集聚、数字”四大演进趋势驱动下,深圳逐步形成以服装、黄金珠宝、眼镜、家具、钟表五大传统优势行业为支柱的时尚产业体系,涵盖研发、制造、销售、服务全链条,构成门类丰富、层次多元的产业图谱。

服装产业方面,深圳现有品牌服装企业超过2500家,其中90%以上为自主品牌,以玛丝菲尔、歌力思、影儿、赢家等龙头企业为代表。近年来,深圳服装产业规上工业总产值稳定在300亿元以上,已形成车公庙时尚总部基地、大浪时尚小镇、南油原创设计街区三大核心集聚区。深圳的中高端品牌女装引领全国,女装品牌在全国大中城市一线商场的市场占有率超过60%。此外,深圳还是全国知名的皮革产业聚集地,汇聚了百丽国际、迪桑娜等代表性企业,涵盖皮革贸易、鞋履制造、箱包设计、机械设备供应、五金模具制作等完整产业链,整体规模约达500亿元。

黄金珠宝方面,深圳是全国珠宝首饰制造中心、交易中心、物料采购中心和信息交易中心,拥有周大福、周大生等全国百强品牌企业,以及峰汇珠宝、百泰珠宝、翠绿首饰、萃华珠宝等龙头加工企业。罗湖区水贝—布心片区的黄金珠宝法人企业约有8000家,2024年营业收入约为1369亿元,不仅占据国内市场的“半壁江山”,更是国内黄金珠宝消费市场的“晴雨表”。这里全年黄金实物加工量约占上海黄金交易所实物交割量的70%,钻石实物用量约占上海钻石交易所进口额的80%。外地游客来水贝买黄金珠宝,已经成了深圳旅游的“必打卡”项目之一。

眼镜方面,深圳是全国五大眼镜产业基地之一,年产量达到1.25亿副,其中约85%的产品出口至120多个国家和地区。当地已构建起覆盖上中下游的完整产业链:上游聚集了如集美新材等优质板材供应企业,中游拥有大量为Dior、Safilo等国际品牌提供代工服务的制造商,下游则涌现出博士、LOHO、木九十等知名零售品牌。作为国内中高端眼镜的重要产地,深圳的产量占据全国同类产品市场的一半以上,具备较强的国际竞争力——一张张来自全国各地的订单化为条形码,扫描后自动打磨镜片,当天下单即可当天制成发货。

家具方面,深圳是中国家具产业的重要研发、制造和出口基地,已逐步形成具有国际辨识度的“深圳家具”品牌形象,在产品设计、加工工艺和国际化水平方面均处于国内领先地位。多个细分行业拥有一批国内知名的企业,例如沙发领域的左右家私、CBD家具,寝具领域的富安娜、雅兰床垫以及儿童家具领域的松堡王国、七彩人生等。如图2所示,受房地产市场回调等因素影响,近年来深圳家具产业整体有所收缩,但出口仍保持强劲,2024年家具及零件出口额达445.41亿元,占全国9.2%。基于电子信息产业的深厚基础,智能家居已成为深圳近年来家具产业的重要增长极,在国内外均处于领先水平。华为全屋智能、创维、欧瑞博、绿米联创等龙头企业持续发力,相关A股上市公司近40家,占全国总数的约四分之一。

钟表方面,深圳是全国唯一获“中国钟表之都”称号的城市,是全球最大的钟表及配件制造基地,约有超过95%的配套零部件在本地生产。其中,手表产量约占全国五成,拥有飞亚达、天王、依波、霸王、雷诺等中国驰名商标。始建于2005年的光明区“时间谷”是中国钟表产业重要集聚地。沿着公明南环大道行驶,格雅科技、飞亚达、时间谷创意大厦等高楼接连映入眼帘。

“深圳时尚”的破圈进行时

虽然拥有丰富的产业门类和国内领先的强大供应链,但在社交媒体上谈及时尚,深圳似乎不及杭州、上海、成都等城市受关注,好像没有那么“网红”。相比杭州的文化底蕴和数字消费生态、上海的全球品牌与顶尖设计师聚集、成都的“热辣”文化及强劲的对外输出,深圳成为了更少提及的一个。

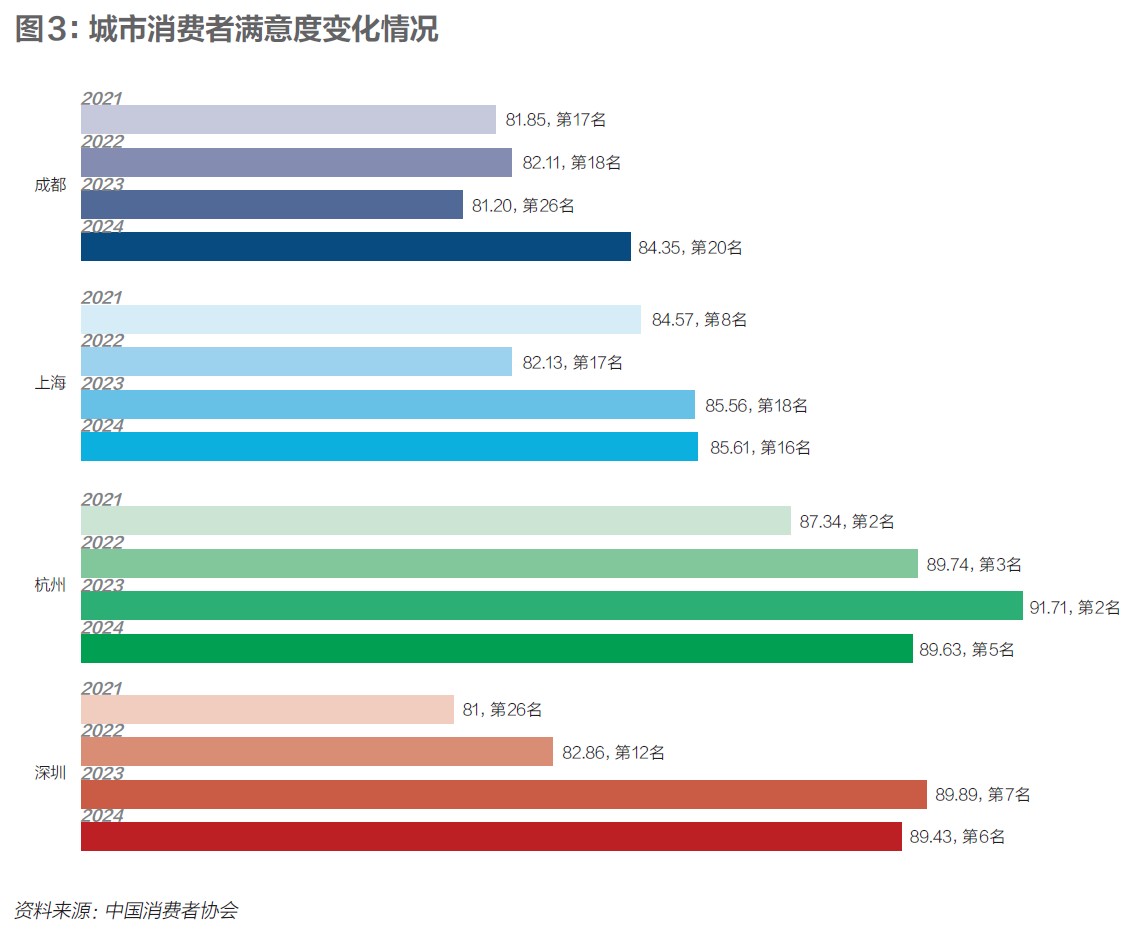

事实上,在这座更有理工范儿的城市,时尚不仅是穿搭,更是科技与文化融合的生活方式。与很多人印象中深圳“只知赚钱,不知花钱”的形象相比,这里的居民消费水平并不低,2024年人均支出51415元,仅次于杭州和上海。随着AI等技术发展,深圳消费者显现出更看重时尚产品的功能与体验,偏好“理性的奢侈”。对于产品实用性和性价比的关注,也推动了深圳品牌在创新与服务上不断提升。中国消费者协会报告显示,深圳消费满意度从2021年的全国第26名提升至2024年的第6名。

对于未来时尚产业的进一步升级,深圳的优势和潜力明显。一是产业基础深厚,从服装、黄金珠宝、眼镜、家具、钟表,再到如今的消费电子,在深圳以及周边城市形成了完备的制造产业链。二是政策支持力度强,无论是此前打造钟表产业基地,引导产业从加工向设计的成功转型,还是2022年以来将现代时尚纳入“20+8”产业体系规划,深圳都有清晰的发展路径并分步实施落地。三是国际合作和拓展路线明确,基于“引进来”和“走出去”不断推进全球化发展,例如龙岗与米兰合作举办双城时尚周,搭建起中意时尚产业对话平台,Insta360、VIVAIA等深圳品牌在海外广受好评。

与此同时,与国内的一些城市相比,深圳近年来也面临不小的挑战。一方面,原创设计实力亟待进一步加强,这里虽然拥有强大的制造实力,但设计生态尚不完善,尤其是缺少顶级设计院校的支持。另一方面,城市的时尚特质不够鲜明,本土时尚品牌的深圳元素不够突出,真正能引领市场、具备国际辨识度的高端品牌仍不多,缺少领军的电商直播企业,在社交平台上的话题度和文化感召力也有待进一步增强。

在艺术设计类高校方面,深圳做出了积极探索。2020年4月,南方科技大学创新创意设计学院正式成立。这所学院的办学理念充分体现了深圳的城市特质——突出“设计+科技”融合,旨在培养具备跨学科能力的复合型设计人才。该学院正在筹备转设为独立高校。此外,据《财经智库》调研,龙华区也在筹建大浪时尚学院,建职业技术学院,重点培养契合产业的应用型时尚人才,相关规划正在推进中。

关于城市的时尚特质,深圳也在不断尝试“破圈”,打造属于自己的时尚新标签。

“智能”正是深圳时尚新标签之一。随着人工智能发展,深圳时尚产业中的科技元素日益丰富,这场转型不仅体现为传统时尚领域的头部品牌积极拥抱新科技,也吸引了众多来自电子信息领域的科技企业深度参与。

歌力思早在2020年便通过CGI技术打造虚拟数字人ELISA。这位数字人已于2022年成功“入职”,成为品牌可持续发展形象大使。2025年6月,博士眼镜联合李白眼镜(LIPO)推出智能近视管理眼镜,结合AI算法提升青少年视力管理效果。

科技企业方面,核心团队出身于腾讯的元象科技推出多部沉浸式互动电影,如通过3D重建技术复原龙门石窟遗失佛首,让观众以VR眼镜感受文化遗产。Aqara作为绿米联创旗下智能家居品牌,产品覆盖全球170个国家和地区,并成为全球IoT领域唯一入选胡润全球独角兽榜的全屋智能品牌。

“传承”则是深圳时尚的另一个新标签,通过传统文化与现代时尚的融合,展现了经典与现代互为映照的东方韵律美。

2024年10月,深圳时装周10周年IP“FASHION WOW”亮相深圳湾万象城,举办“非遗典作展”,通过现代手工技艺修复明代服饰,融合香云纱与当代设计,展现历史与时尚的交汇。飞亚达品牌强调传统文化与东方美学创新,2019年敦煌主题腕表结合壁画意象与掐丝珐琅工艺,塑造文化与工艺融合的艺术时计。高端定制品牌HUI以“非遗再设计”为核心,结合中式美学与西式剪裁。今年3月,设计师赵卉洲第16次亮相米兰时装周,推出结合《山海经》元素与苗族蓝染技艺的新系列《羲和》,并与贵州纺织集团合作,将苗绣图腾与可持续面料融合成先锋服装。

当上海用品牌讲故事,成都用时髦做注脚,杭州用电商撬动市场时,深圳则让科技与生活成为时尚本身。在深圳,时尚产业正加速变革,破圈而出,融合科技创新与传统文化,打破产业边界和既定框架,塑造出独具特色的现代时尚生态。