4月30日,主要受中国内地经济持续复苏及一季度港股日均成交2427亿港元(下同)新高带动,香港交易所(00388,下称“港交所”)交出了一份自2000年该集团成立以来的最佳季度成绩单。

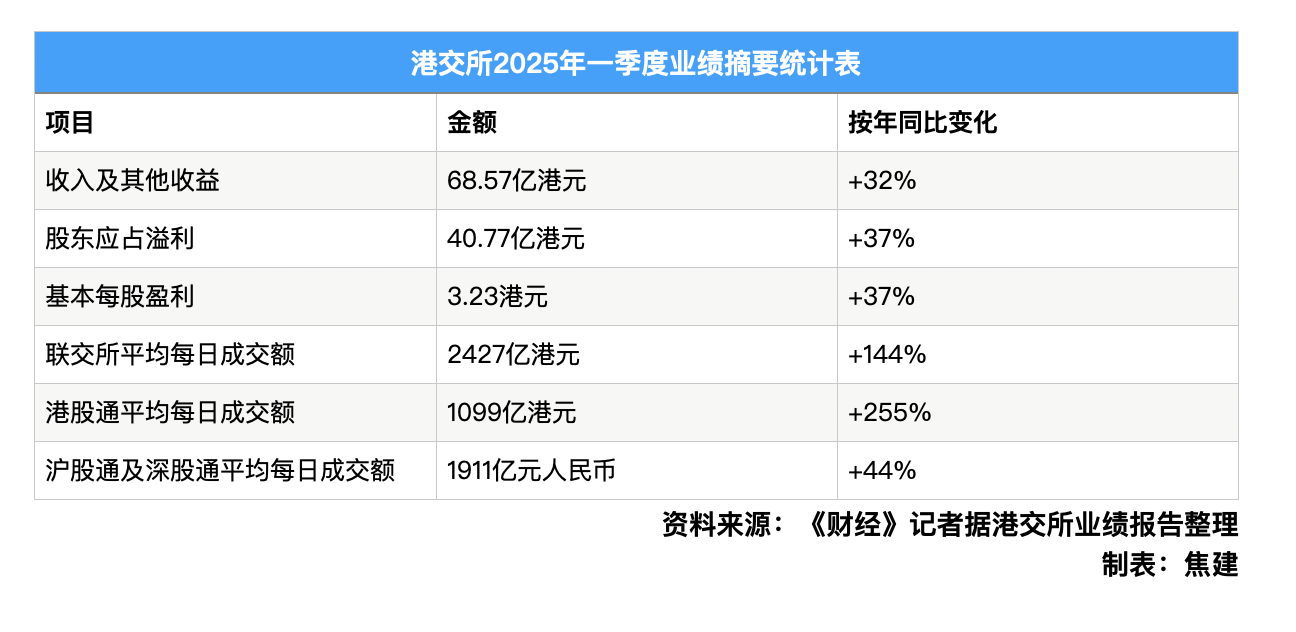

今年一季度,港交所收入及其他收益共计68.57亿元,同比上升32%;纯利40.77亿元(高于此前市场预期的39.9亿元),同比增加37%,相当于每股盈利3.23元。收入与盈利一起创下历来季度新高。

分析其收入及盈利结构:今年一季度,港交所平均每日成交金额、港股通平均每日成交金额及交易所买卖产品(ETP)平均每日成交金额分别创下2427亿元、1099亿元和394亿元的历季新高,分别同比升144%、255%及197%。主要业务收入63.15亿元,同比增36%,主要反映现货、衍生产品及商品市场成交量上升,使交易及结算费增加。

在此基础上,港交所在资金投资方面的收益净额为5.16亿元,同比跌4%,出现这一现象的原因,是外部管理的投资基金的公平值收益净额减少。

上述一系列数字增长背后,“港交所今年开局表现强劲”,按照港交所行政总裁陈翊庭的解析,“2024年下半年,全球对投资中国机遇的热情回升,并在人工智能(AI)和其他创新发展的推动下持续增强。同时,随着中国内地投资者更积极地参与离岸市场,港交所现货市场及衍生产品市场成交量均创下新高。”

今年一季度,港股有16个交易日成交量超过3000亿元,多只期货及期权合约的成交量和未平仓合约张数均创单日新高。商品市场亦稳健增长,首季LME成交量也创下11年来第二高的季度水平。

相关形势及数字可对此形成佐证:随着新股市场转旺,一季度中国香港迎来17家新股上市,集资额187亿元,同比增加近2.9倍,新股市场融资额位列全球前五。在此基础上,今年3月,比亚迪和小米分别进行集资额达435亿元和426亿元的配股集资,是2021年4月以来香港上市发行人最大规模的增发。

如合并统计一、二手市场,一季度公司集资总额逾200亿美元,中国香港因此成为仅次于美国的全球第二大市场。截至3月底,港交所正在处理中的新股上市申请数目多达120宗,季内则共收到73宗新申请。这部分源于中国内地上市公司希望在中国香港发行H股集资进行海外扩张的兴趣日益增加。

在展望未来发展时,陈翊庭则表示:今年二季度以来,新股上市申请数目保持稳健,巩固港交所作为全球领先新股集资地的地位。港交所将继续善用立足中国的独特优势,扩大与全球市场的联系,提升渠道、平台及产品,确保有能力抵御宏观环境波动和把握未来机遇。

在具体措施方面,陈翊庭则预告称:今年港交所方面将大力开展多项战略举措,除与迅清结算建立新的合作伙伴关系,也致力于丰富固定收益及货币产品生态圈,还将继续拓展认可证券交易所的范围,允许更多地区的企业来中国香港进行第二上市。

在此方面,3月10日,港交所已将泰国证券交易所新增到认可证券交易所名单中,这意味着在泰国证券交易所主市场主要上市的公司,已可在中国香港申请第二上市。

所谓第二上市,亦被称为“次要上市”,是发行人在多个交易所进行上市的一种选择。与之类似的手段还包括“双重主要上市”,即在两个上市地都采用主要上市的方式。如无此准备,相关企业一旦其被迫在美退市,投资者会因为无法把手中的美国存托凭证(ADR)转换为中国香港股票而蒙受损失。

“交易所可能受惠于美国上市、却因不确定性而回流香港挂牌的中国公司。交易所已接获许多来自境外的查询。”陈翊庭于4月30日指出。投行高盛近日则估计:有27只、总市值达1.4万亿港元(约1840亿美元)的中概股或许有资格在中国香港进行双重主要上市或第二上市。

4月29日,针对尚未在中国香港上市的部分中概股,港交所与香港证监会方面透露称:已与部分相关企业接触,如其希望回流,会为其在港上市提供“适当的指引与协助”。

股价方面,4月30日,港交所收报340.8元、升1.61%。综合券商初步分析,港交所上季表现轻微优于预期,主要反映投资收益表现。花旗方面对此指出:港交所核心收入符合预期,而投资收入跌幅较预期轻微,较市场预期水平高21%,令整体盈利增长胜预期,该行维持目标价385元。

摩根大通方面则认为:港股日均成交可能回归至正常水平,未更改340元目标价、“中性”投资评级。预计交易量变化、中概股回归时间表(快慢)等,或将成为影响港交所未来股价的关键因素。