这两天关于要不要打破围墙的话题已经争论得够多了,今天我们说说路的事儿。

之前的诸多讨论已经说过,实行开放小区,推行街区制,一个理由是,大型的封闭小区是造成城市交通拥堵的原因之一。所以在《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中还有一句:要树立“窄马路、密路网”的城市道路布局理念。

我们国家常见的是“宽马路、疏路网”的城市道路格局。无论是在北上广这样的一线城市,还是在众多三四线城市,几乎无一能逃脱这一定律。随处可以看到的,是城市主干道动辄双向八车道、十二车道、甚至更宽的大马路,宽度都够当飞机跑道了。

可是路修得再宽,还是一个字:堵。这是因为,车都挤到城市主干道、快车道上了呀。开得快的,开得慢的都混在了一起,快车跑不动,自然就形成了拥堵。而我们的城市里往往是七八百米乃至上千米才有一个路口,堵在路上了,想换条路都没地儿去。

宽马路也带来了宽路口和大的拐角幅度。路口小的时候,车辆拐弯必须减速,但是我们的城市里,很多十字路口宽度都几十上百米,一些司机拐弯儿都不带减速的,自然增加了交通事故风险。除此之外,现在老龄化社会,路口太宽,别说老年人了,年轻人有时都不能保证在红灯亮之前过完马路。

新华社记者王军在回顾北京城发展史的著作《城记》中专门有一个章节讲“大马路”之争:上世纪50年代,北京市提出南北、东西两条中轴线的一般宽度应不少于100米,包括梁思成、原国家计委在内的一些专家都提出了质疑,但北京市态度坚决。而那个时候,西方各大城市正在大力发展单行线,力求不以道路的宽度,而是以其密度取胜。

于是,上世纪50年代制定的道路红线规划一直执行至今,机动车道路一般相隔700至800米一条,实行道路“宽而稀”的双向交通模式。

大型封闭小区挡住了交通,那么在规划建之时就通过支路把土地分割成小块小块的怎样?大马路把车堵在路上,那就减少车道,多修支路,建一个“紧凑型”的城市怎么样?现有城市已经定型了,新区可以改变。2009年,现国家发改委城市和小城镇改革发展中心综合交通研究院院长张国华带领他的团队在海南做出了尝试。不同于以往的政府和开发商联手进行大块土地开发,海口市政府和北京首创集团共同对“窄马路,密路网”形成的小块土地开发表现出了最大的支持。

海口长流新区是海口的一个新的开发区,位于海口市西海岸,规划要将这里打造成海口市的副中心和城市的门户与窗口。

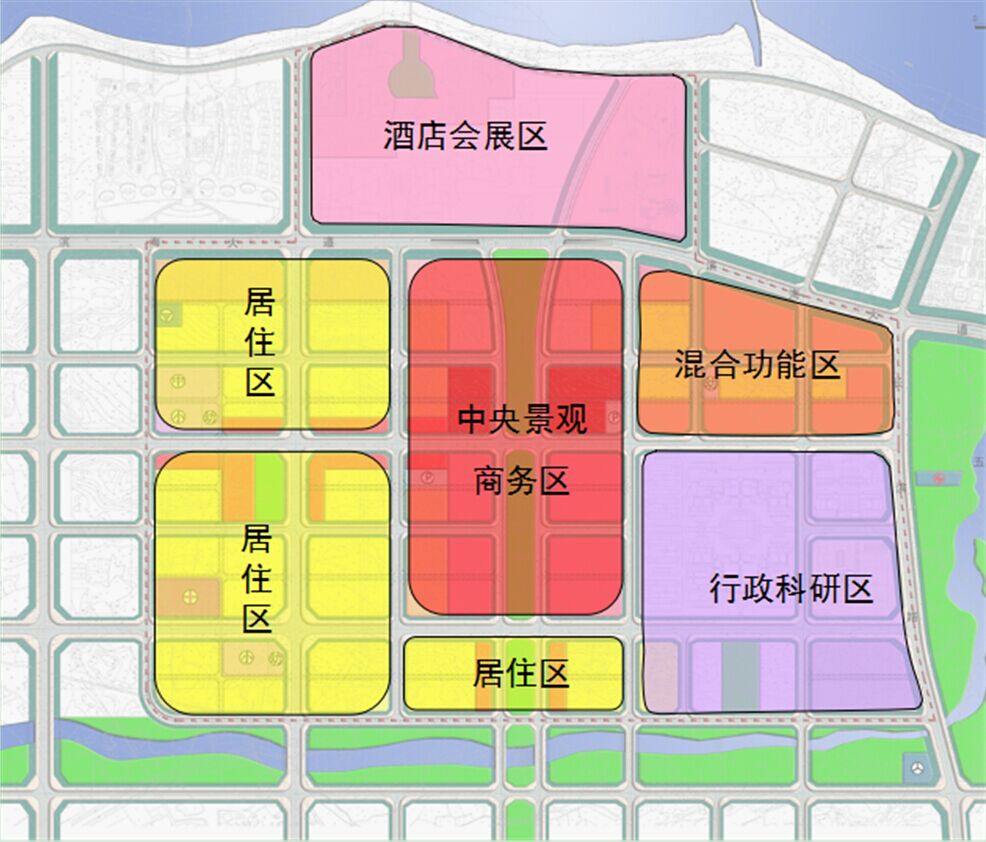

在这里,规划有居住小区、商业中心、行政中心等功能区一应俱全(见下图)。但是按照最初的规划,也就是当时中国绝大多数城市发展的“宽马路、大地块”方式,不仅交通组织有问题,城市空间更是被严重割裂,各种功能区无法实现有效连接和沟通,影响区域商业的发展和活力。

(区域内居住小区、商业中心、行政中心等功能区一应俱全)

最具代表性的要数长流南片区的中心区域的规划(见下图所示)。从规划图中可清晰地看到,较稀疏的路网分割出了主要由较大地块组成的片区,同时在片区中心区域有一个由北向南的景观带,周围由双向十车道椭圆环路包围。这样的规划,既影响了景观带发挥其休闲功能,也阻碍了周边的商业、住宅与景观带形成良性的功能互补与连接,降低了整个区域的舒适度。

(双向十车道椭圆环路将周边割裂开来。)

规划团队在接手设计优化方案时就提出来,要通过各种交通方式协调,在这里打造一种全新的生活方式,让生活节奏慢下来,但交通效率又能够提上去,还增加城市活力。

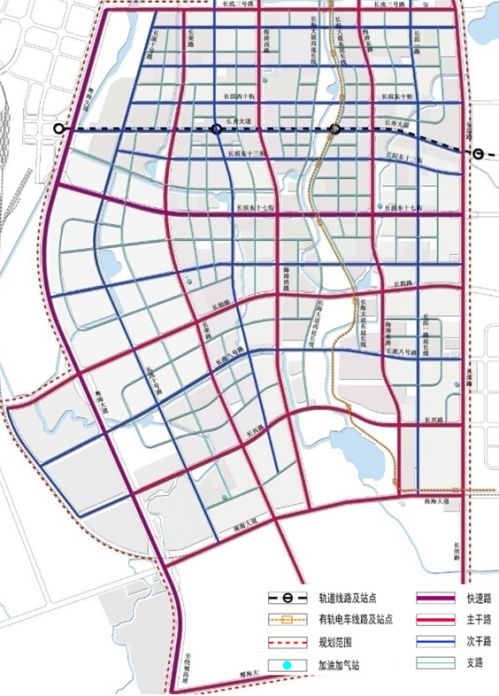

怎么实现?用窄马路、小地块代替宽马路、大地块。将原本的环形十车道废除,重新调整路网结构:在区域内修建快速路、主干路、次干路来实现各层次交通功能的满足,同时在大地块内部增加多条支路。

(调整后的路网图,快速路、主干路、次干路层次分明。)

(效果图)

这样调整后,一方面大大增加了区域内的底商面积,增加了供人们交流沟通的场所。加上有针对性的慢行系统构建,居民和上班族也能在较短的时间到达主要的医院、学校等公共服务设施和咖啡馆、餐厅等社交场所。

另一方面,不同层次的交通路网能满足机动车的不同需求。追求速度的,可以走设计时速60-80公里/小时的快速路;慢一点的,有设计时速40-60公里/小时的主干道和次干道;即使车流量大的高峰期,密集的支路网络还能快速实现车辆分流。

(调整前和调整后对比,路网更密,土地分块更小,整个区域显得更为紧凑。)

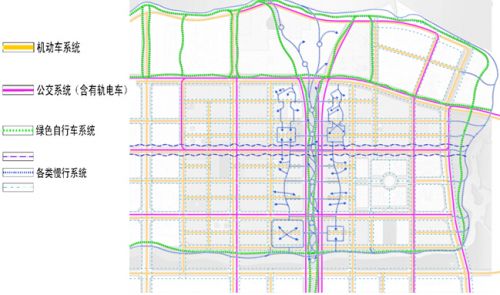

除了南片区,在长流的其他区域,规划团队也用相同的里面进行了优化。例如北边的起步区内的中央大道原规划的双向6车道被缩窄,同时加入了绿色自行车系统,慢行系统。除此之外,还在区域内设置专门的公交车道,并预留有轨电车线路和BRT或轨道交通枢纽及站点,规划的公交车平均速度不低于20公里/小时,站点服务半径不超过300米,形成以公共交通为主导的综合交通体系。

(北区交通系统,形成一个完整的机动车、公交车、自行车以及慢行系统共存的网络)

如此一来,整个长流新区变“小”了。城市不再是“建筑”的城市,而真正成为“人”的城市,也更为绿色、低碳与高效。

海口长流毕竟只是个案,在全国推广或许还需时间。但更应该意识到的是,规划并不能一蹴而就。实现窄马路、小地块、街区制的发展,还须整个社会的进步,以及城市文明素养的培养。

正如张国华所说,从农业的熟人社会走向城市的陌生人社会,从封闭走向开放,从商品交换到思想交流无疑是中国城镇化发展的大势所趋。海口长流能迈出有意义的一步,除了规划团队的能力,更是得益于当地政府的支持和开发商的包容。如何走好新路?走出困境?还需要有思想的智库、规划院等第三方机构、有眼光的企业,有格局的政府,还要有与时俱进的公众。没有四方携手共进,其它只能是以文件落实文件,以吐槽对应忽悠。