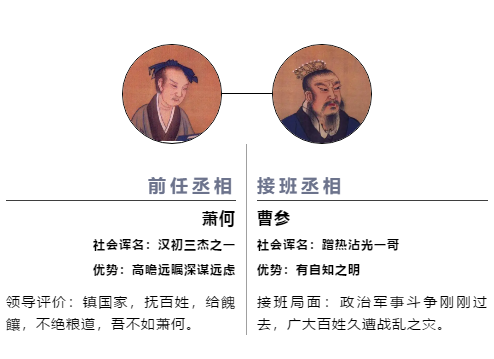

西汉惠帝二年(公元前193年),大汉朝廷迎来了一次重要的人事更替:功勋卓著的开国丞相,与张良、韩信并称汉初“三杰”的萧何去世了。萧何的业绩有多辉煌?用他老板刘邦的话一句概括:“镇国家,抚百姓,给餽饟,不绝粮道,吾不如萧何。”

代替萧何位置的是曹参。

曹参这个人,无论是就出身、素养还是就智商、才干来说,都算不得很高。就连给他在《史记》里作传的司马迁,似乎也觉得他的“战功”多是沾了韩信的光,“相功”则是沾了萧何的光。但曹参毕竟当上了“一人之下,万人之上”的丞相。按常理推断,新相上任,即使不觉得百废待举,至少也应该颇感处处有待改进。这就是人们常说的“新官上任三把火”,借以显示自己的高明,同时树立威信。

曹参所烧的“三把火”是什么呢?

答案是什么也没有。曹参当上丞相以后,根本无所事事。他上班喝酒,下班还是喝酒,一天到晚喝得醉醺醺的。朝上有些跟曹参有交情的同僚,眼看他竟是这个样子,纷纷登门劝谏。偏偏曹参知道他们所为何来,一见面就先喝酒,喝到半截人家要开口说话,他还拿酒灌人家,直到把人家灌得说不了正事为止。

丞相天天不务正业,最后惊动了皇帝,汉惠帝是汉高祖刘邦的儿子,对曹参这位老臣不便当面训斥,找到朝廷当中级官员(中大夫)的曹窋,叫让他回家劝劝父亲曹参,不要不理朝政,轻藐自己这样的年轻皇帝!曹窋回家转达皇帝的意思,结果却招致老爸的暴怒,下令门客把儿子拉下去鞭笞二百下。事情传到惠帝的耳朵里,上朝时责备了曹参。看来,曹参上朝前没有喝酒,思路非常清晰,反而用一段话,把年轻的皇帝说服了——“你这个皇帝比不上高皇帝刘邦,我这个相国比不上萧何相国,刘邦与萧何制定的法律、政策、规矩等等,足够我们用了,犯不着再去搞什么新的花样了”。

这就是成语“萧规曹随”的来历。

两千多年后的今天,我们再看曹参当时的作为,算不算一位萧何的合格继承者呢?答案是肯定的。

自我认知。接班成绩辉煌的前任丞相萧何无疑是一个展现自己的绝好机会。可是前任的辉煌往往也会让后继者背负沉重的压力,怀疑自己是否做的和前任一样好。但这样的心理负担对曹参而言,并不存在。他自己非常清楚并坦率承认,作为武将出身的自己,在行政能力上,无论如何也是比不过萧何的。当年刘邦攻取秦都咸阳时,诸将(自然包括曹参)争着抢夺“金帛财物”,唯有萧何先把秦朝的国家档案保管起来。这些档案本身当然不如金银财宝值钱,但却为刘邦“争天下”与“坐天下”所必不可少的。仅此一点,就可以看出萧何的高瞻远瞩,远胜曹参。 正是因为曹参具有“不如萧何”的自知之明,他不为表现自己而轻率地否定前任、另搞一套。这种保持决策连续性的精神自然是值得称赞的。毕竟,无论领导层发生多大的变化,只要原来的决策选择是正确的,就不应该因为领导的变化而破坏决策的连续性。

对宏观局势的判断。如果接班成功领导的后继者所需要做的就只是啥也不做,恐怕也是对人类智商的一种侮辱了。西汉初年,汉高祖和萧何一直忙于战事,尚未对前朝的制度进行全面的审视,故而照搬了秦的许多旧制度,沿袭了许多旧法令,包括许多残酷的法令。从这点来看,曹参其实可以有所作为。

实际上,曹参之所以选择“无为而治”,恰恰是因为他洞察了当时西汉社会的民心所向。从历史上看,自从战国以来,华夏大地几乎无岁不战,秦并天下,苛政却有增无减。西汉王朝就是在秦末农民战争的废墟上建立起来的。其时,社会经济凋敝已极,连天子马车都凑不起四匹同色马匹,而大臣们则只能坐牛车。待到曹参拜相时,疾风暴雨般的政治军事斗争刚刚过去,广大百姓久遭战乱之灾,再也经不起任何风吹草动和无谓折腾了!他们亟需有个安静宽松和平的生活环境。假使曹参为了显示自己为相的才华,今天废除一个法令,明天推行一项新政,自己是博得了好名声,皇上和同僚也满意了,只不过天下百姓恐怕又会不得太平了。

幸好曹参早年在诸侯国(齐国)为相时,就接受了“治道贵清静而民自定”的“黄老”之术,凡事依照国家成文法,不另行更张以扰民。他以此为从政圭臬,并将其带到了京城长安(今西安)。也就是说,出任丞相后他的天天喝酒之“不作为”恰恰是为了在全汉朝的范围内贯彻了这一“与民休息”的精神。仅以此论,所谓“萧规曹随”也不全是事实,毕竟在萧何为相时,并非有意识地依照“无为而治”的思想体系行事。

实际上,曹参也并未全然“无为”,他一上任,就重组了自己的下属机构——在汉朝地方各郡国中选拔不善言辞、做事谨慎的忠厚长者,充任丞相吏。若是言行不一、为人苛刻、专图虚名、善于钻营投机之辈,则一概赶走。从此,曹参的政府里,尽是一群不惊不扰、不务声名的老实人。这些人既不严苛,也不求“上进”,行政上的低效率反而让曹参的相府变成了“无为而治”的表率。

对利益相关者的理解。这也是不太引人注目的一点,曹参作为萧何的接班人,充分做到了对丞相利益相关者的理解——封建王朝的最高统治者(汉惠帝与吕后)。他们对于自己这个新官上任的丞相,期待的是什么?忧虑的又是什么?汉朝初期的丞相,总理百官,权力显赫,处理国事几乎无所不包。内到国家,外到四夷,从平民到文武百官,都要接受丞相的管理和监督。后来有人说,“汉典旧事,丞相所请,靡有不听。”

不难想见,权位如此之重的丞相,又怎么会不引起皇帝的猜忌?可以说,从汉代到明代,其实就是一个皇帝意识到了丞相的权力过大会对皇权造成威胁后,逐渐进行官职调整,有意识地削弱相权,并最终在朱元璋手中废除丞相之职的演变过程。而在西汉初年,作为西汉开国第一位丞相的萧何,虽位高权重,但是面对以屠戮功臣闻名的汉高祖,依然处处谨小慎微,生怕狂妄自大招致杀身之祸。而曹参接任丞相之后,虽然汉惠帝生性懦弱,比刘邦要和善许多,但他的母亲是权力欲极强,“严而少恩”的吕后。连韩信、彭越这样叱诧风云的英雄人物最后都命丧吕后妇人之手,曹参又岂能不惧?摆出“无为而治”的姿态,从另一个角度来看,又未尝不是一种“自保”的策略。事实也证明,吕后对曹参无欲无求的表现非常满意,为此,还在曹参去世前向他咨询继任丞相的人选。

以此三点来看,曹参不愧为萧何的成功接班人。汉代的社会经济和民众生活很快就步入正轨。虽然他担任丞相不过三年时间,但他推崇的“无为而治”的思想却一直延续了下去,此后七八十年内,汉帝国文、景二帝都以清静不扰民为政策,海内富庶,国力强盛。可以说,曹参的“黄老思想”及其初步实践为文景之治打下了坚实的基础。

郭晔旻 | 文

钮键军 | 编辑

李一品 | 策划